L’histoire des rois de France s’étend sur plus d’un millénaire et traverse les âges, des Mérovingiens aux Bourbons. Elle raconte l’évolution du pouvoir royal, du baptême de Clovis au soleil de Louis XIV, des batailles pour le trône aux symboles qui ont façonné la nation.

Mais quelle était la vie de ces rois en fonction de leur dynastie, les us et coutumes du sacre, les emblèmes, leur éducation…

Et bien sûr, je ferai une petite biographie également des souverains de Monaco.

Clovis- Thierry 1er - Clodomir - Childebert 1er - Clotaire 1er - Thibert 1er - Thibaut - Caribert 1er - Chilpéric 1er - Gontran - Sigebert 1er - Childebert II - Thibert II - Clotaire II - Thierry 1er -Sigebert II - Dagobert 1er - Caribert 1er - Sigebert III- Clovis II - Childebert III - Clotaire III - Childéric II - Thierry III - Dagobert II - Clovis III - Clovis IV - Childebert IV - Dagobert III - Chilpéric II - Clotaire IV - Thierry IV - Childéric III

- Charlemagne - Louis 1er - Charles II - Louis II - Louis III - Carloman II - Charles III le simple - Louis IV - Lothaire - Louis V

- Louis II le germanique - Carloman de Bavière - Louis III le jeune - Charles III le gros - Arnulf de Carinthie - Louis IV de Germanie

- Lothaire 1er - Louis II d'Italie - Lothaire II - Charles de Provence

Hugues Capet - Robert II - Henri 1er - Philippe 1er - Louis VI - Louis VII - Philippe II - Louis VIII - Louis IX - Philippe III - Philippe IV - Louis X - Philippe V - Charles IV

Philippe VI - Jean II - Charles V - Charles VI - Charles VII - Louis XI - Charles VIII

Louis XII

François 1er - Henri II - François II - Charles IX - Henri III

Henri IV - Louis XIII - Louis XIV - Louis XV - Louis XVI

Les dynasties :

Le Moyen Âge s’étend sur près de mille ans, une durée bien commode lorsqu’il s’agit de dissimuler certains faits ou comportements peu glorieux, loin des récits héroïques des chansons de geste. Cette période débute en 476, avec la chute brutale de l’Empire romain d’Occident, provoquée par les vagues successives d’invasions venues des peuples germaniques et slaves. Ces mouvements, amorcés un siècle plus tôt, sont aujourd’hui pudiquement qualifiés par les historiens de « migrations », comme pour atténuer la part de violence et de convoitise qui animait souvent ces envahisseurs, attirés par les richesses et les terres de l’Empire.

La faim, le froid et la dégradation du climat furent sans doute les causes premières de ces bouleversements. Mais cette époque coïncide aussi avec l’immense entreprise de christianisation de l’Europe. Or, convertir des peuples profondément attachés à leurs traditions païennes, où le culte des forces naturelles tenait une place essentielle, représentait un défi redoutable. On trouva bien vite une arme efficace : le diable lui-même. Il devint l’outil idéal pour effrayer les âmes récalcitrantes.

Les Mérovingiens :

Les rois mérovingiens doivent avoir les cheveux longs qui est le symbole de force pour les Francs. C’était l’assurance de la transmission de père en fils du Mund, la puissance magique du chef qui lui permettait de mener ses hommes à la victoire. Le mund est un devoir de protection du roi sur son peuple mais également de l’homme sur la femme. Le mund dans un contexte conjugal, peut être transmis mais peut être également vendu. D’ailleurs, lorsque le roi ne voulait pas que ces bâtards règnent, ils n’hésitaient pas à les faire tondre.

Après Clovis, Dagobert Ier est le roi mérovingien le plus célèbre et le dernier véritable souverain puissant de sa dynastie. À sa mort en 639, le royaume franc s’affaiblit, miné par les rivalités entre Neustrie et Austrasie. Le pouvoir passe progressivement aux « maires du palais », véritables dirigeants du royaume. Pépin de Herstal, puis son fils Charles Martel, consolident leur autorité, ce dernier devenant un héros après sa victoire contre les Arabes à Poitiers en 732. À la mort du roi Thierry IV, Charles Martel laisse le trône vacant, préparant ainsi la fin des Mérovingiens. Son fils, Pépin le Bref, dépose le dernier roi, Childéric III, et se fait sacrer avec l’appui du pape en 751. Ainsi s’achève la dynastie mérovingienne et commence celle des Carolingiens, illustrée par Charlemagne.

Les chroniqueurs postérieurs (et surtout Eginhard, biographe de Charlemagne) surnommèrent avec mépris les derniers mérovingiens les « rois fainéants », les dépeignant comme des figures faibles et oisives.

La dynastie carolingienne est un tournant majeur dans l’histoire de France. Elle marque le passage d’un royaume encore morcelé et germanisé (hérité des Mérovingiens) à une monarchie puissante, chrétienne et organisée, qui sera le socle de l’Europe médiévale.

Le nom Carolingien vient de Charlemagne (Carolus Magnus), son plus célèbre représentant.

Ils assurent la défense du royaume contre les Sarrasins (Charles Martel à Poitiers, 732), les Vikings et les Slaves. Ils favorisent la christianisation de l’Europe. Ils organisent le royaume avec des comtes, missi dominici (inspecteurs du roi) et une justice royale. La renaissance carolingienne relance l’enseignement, les arts et l’écriture (minuscule caroline).

Les Carolingiens laissent un modèle d’empire chrétien qui inspirera le Saint-Empire romain germanique, l’idée d’une monarchie de droit divin, reprise par les Capétiens, une Europe occidentale culturellement unifiée autour de la langue latine, du christianisme et de l’éducation.

Les Capétiens :

Fondée en 987 par Hugues Capet, élu roi des Francs après la mort du dernier Carolingien, Louis V. Son nom vient de son surnom Capet (probablement dérivé de “chape”, le manteau des abbés). Il inaugure une dynastie qui règnera sur la France pendant plus de huit siècles, directement ou par ses branches cadettes.

Hugues Capet est élu roi, mais son pouvoir réel est limité à l’Île-de-France. Son génie est d’instaurer la transmission héréditaire du trône : chaque roi fait sacrer son fils de son vivant.

Cela met fin à l’élection et garantit la continuité dynastique. Sous les Capétiens, la monarchie devient héréditaire, stable et respectée.

À la mort de Charles IV, il n’y a plus de descendant mâle direct d’Hugues Capet. Le trône passe donc à Philippe VI de Valois, cousin du défunt roi, descendant par les mâles de la branche cadette des Capétiens : les Valois. Mais ce choix provoque une querelle majeure : le roi d’Angleterre Édouard III (fils d’Isabelle de France) conteste la décision, estimant avoir un droit au trône. Cela déclenche la guerre de Cent Ans (1337–1453).

Les Valois Directs :

La dynastie des Valois directs (1328 – 1498) est l’une des périodes les plus mouvementées de l’histoire de France.

En 1328, faute d’héritier mâle direct, la couronne passe à Philippe VI de Valois, cousin du dernier Capétien direct, Charles IV. Cette succession provoque la guerre de Cent Ans contre l’Angleterre, dont le roi Édouard III revendiquait aussi le trône.

Les Valois perpétuent la dynastie capétienne tout en inaugurant une nouvelle ère, marquée par la montée du sentiment national et les grandes guerres.

Les Valois directs ont traversé l’une des époques les plus chaotiques de l’histoire française mais aussi l’une des plus formatrices, de la guerre de Cent Ans à la naissance de l’État moderne, du chaos médiéval à la Renaissance. Ils ont préparé la France des Valois d’Orléans et d’Angoulême puis des Bourbons.

Les Valois d'Orléans :

La dynastie des Valois d’Orléans (1498–1515) est courte mais capitale, car elle fait le lien entre le Moyen-Âge finissant et la Renaissance française. Elle ne compte qu’un seul roi : Louis XII, surnommé le Père du Peuple, mais son règne transforme profondément la monarchie, l’administration et la diplomatie française.

Cette branche cadette descend de Louis, duc d’Orléans, frère du roi Charles VI le Fol. Lorsque Charles VIII (dernier des Valois directs) meurt accidentellement en 1498 sans héritier, la couronne revient à son cousin Louis d’Orléans, devenu Louis XII. Par son mariage avec Anne de Bretagne, il consolide l’union définitive de la Bretagne à la France.

Il meurt en janvier 1515 sans héritier mâle. Sa fille Claude de France épouse François d’Angoulême, qui devient François Ier, inaugurant la branche des Valois-Angoulême.

Louis XII laisse une image exceptionnelle dans la mémoire collective : celle d’un roi juste, bon, soucieux du bien public, en contraste avec la brutalité des guerres féodales précédentes. Son règne ouvre la voie à la Renaissance française sous François Ier, son gendre et successeur.

Les Valois d'Angoulême :

La dynastie des Valois d’Angoulême (1515–1589) marque l’apogée de la Renaissance française mais aussi le début du déclin de la monarchie féodale, minée par les guerres de religion. C’est une lignée flamboyante, raffinée, pleine de génie et de contradiction entre la grandeur de François Ier et la tragédie d’Henri III.

Cette branche descend de Charles, comte d’Angoulême (1459–1496), cousin du roi Louis XII. Lorsque Louis XII meurt sans héritier mâle, le trône revient à son gendre François d’Angoulême, époux de Claude de France, fille du roi. Ce prince devient François 1er en 1515, le premier roi de la dernière lignée des Valois d’Angoulême.

Sous François 1er et Henri II, la France devient un modèle culturel en Europe avec l’art, l’architecture, la littérature (Rabelais, Du Bellay, Ronsard) et la pensée humaniste prospère. La France est déchirée entre catholiques et protestants. Catherine de Médicis joue les équilibristes entre les deux camps. Ces conflits ruinent le royaume et affaiblissent la dynastie.

François 1er et Henri II poursuivent la centralisation de l’État, amorcée par les Capétiens et les Valois précédents. Le roi devient le centre absolu du pouvoir politique, judiciaire et religieux. La violence religieuse, la mort prématurée des rois et les complots affaiblissent la légitimité des Valois. En 1589, la mort d’Henri III sans héritier mâle met fin à la dynastie.

Le trône passe à Henri IV, premier roi Bourbon, cousin issu de la branche cadette des Capétiens.

Les Bourbons :

La dynastie des Bourbons (1589 – 1848), avec une brève restauration en (1814–1830) est la plus longue dynastie royale française après les Capétiens.

Elle incarne la monarchie absolue, le rayonnement culturel de la France sous Louis XIV, mais aussi son effondrement avec la Révolution.

La branche des Bourbons descend des Capétiens par Robert de Clermont, fils de Saint Louis. Le premier roi Bourbon est Henri IV, couronné en 1589 après les guerres de religion.

Henri IV établit la paix (Édit de Nantes, 1598). Louis XIII et Richelieu centralisent le pouvoir. Louis XIV, le “Roi Soleil”, incarne l’absolutisme royal (“L’État, c’est moi”). Louis XV règne longtemps mais est affaibli par les guerres et la décadence de la cour. Louis XVI sera guillotiné pendant la Révolution (1793).

Les Bourbons ont incarné la continuité monarchique après les Valois. Ils ont mené la France vers l’absolutisme, puis vers la chute du système monarchique. Sous eux, la France devient le centre culturel et artistique de l’Europe. L’époque de Versailles est l’apogée du prestige français. Les réformes économiques et sociales tardent, ce qui mène à la Révolution. Leur incapacité à évoluer avec le temps précipite la fin de la monarchie.

La naissance du royaume de France :

Origine du mot de France :

L’origine du mot « Franc » et son évolution en « Français » sont directement liées à l’histoire de la conquête et de l’établissement du peuple germanique des Francs en Gaule.

Le mot « Franc » (en latin Francus) a une double origine étymologique, désignant à la fois un peuple et une condition sociale.

Le mot provient du vieux-francique (frank), qui désignait les membres d’une confédération de peuples germaniques installés le long du Rhin à partir du IIIᵉ siècle. Bien que l’étymologie exacte soit discutée, une théorie propose que le mot dérive du nom d’une arme, la franca (une lance ou un javelot), ce qui soulignerait leur identité de guerriers. Ces peuples, menés notamment par Clovis, ont conquis la Gaule romaine à la fin du Vᵉ siècle, fondant le Royaume des Francs. Rapidement, le nom du peuple a pris un sens social et politique. Le mot Francus est devenu synonyme « d’homme libre » par opposition aux serfs et aux esclaves de la société post-romaine. C’est de cette signification qu’est issu l’adjectif français moderne « franc » dans le sens de « libre », « exempt » (comme dans port franc, franc de port, parler franc).

Le nom des habitants de la région est passé du nom du conquérant (Franc) à l’adjectif qui désigne la nation (Français) par un glissement progressif et politique. Le territoire contrôlé par les rois Francs était désigné sous le nom de Francia (Pays des Francs). Les habitants sont restés les Francs (Franci). Avec l’avènement des Capétiens (987) et le lent recul des parlers germaniques face au gallo-roman, le nom de Francia (la France) s’est progressivement concentré sur le domaine royal autour de Paris (l’Île-de-France). C’est de l’adjectif dérivé du nom du pays, Francia, qu’est apparu l’adjectif « français ». Les habitants du royaume, qu’ils soient d’origine gallo-romaine ou germanique, ont commencé à se définir non plus par leur ethnie (Franc), mais par leur appartenance au royaume de France.

Dès le Moyen Âge, l’identité des habitants est passée de celle du peuple dominant (les Francs) à celle du territoire sous l’autorité du roi, désignant la nationalité plutôt que l’origine ethnique. Au temps des Croisades (XIIᵉ – XIIIᵉ siècles), les chroniqueurs arabes désignaient déjà tous les Occidentaux européens (principalement ceux du Royaume de France) par le terme générique de Franj (Francs/Français), démontrant que le nom du royaume était devenu l’identifiant culturel par excellence de la région.

Pendant des siècles, depuis Clovis (Mérovingiens) jusqu’à Louis VII (Capétiens), le titre officiel des souverains en latin était Rex Francorum (« Roi des Francs »). Ce titre était d’ordre personnel et tribal ; il désignait le chef d’un peuple (les Francs), dont le territoire pouvait varier.

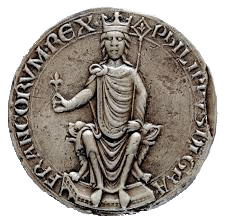

C’est sous le règne de Philippe II Auguste (1180-1223) que le titre a commencé à être modifié sur les documents officiels. Le souverain adopte le titre de Rex Franciæ (« Roi de France »). Ce changement est bien plus qu’une simple modification de vocabulaire. Il marque l’évolution du pouvoir royal d’une autorité sur un peuple (les Francs) à une autorité sur un territoire (la France, c’est-à-dire le royaume de Francia). Cette modification coïncide avec une période de grandes conquêtes et d’affirmation du pouvoir royal (notamment la victoire de Bouvines en 1214) qui étend le domaine royal. En se désignant « Roi de France », Philippe Auguste affirmait l’existence d’une nation et d’un État centré autour de son pouvoir, au-delà des liens féodaux et ethniques.

Le drapeau français, ou drapeau tricolore (Bleu, Blanc, Rouge), est un emblème dont l’origine et la signification sont intimement liées à la Révolution française de 1789. Il symbolise l’union de la monarchie et du peuple.

Le drapeau est né, non pas d’une création ex nihilo, mais de la réunion de symboles préexistants, en particulier lors des événements qui suivent la prise de la Bastille en juillet 1789.

Le blanc était la couleur traditionnelle de la monarchie française et le symbole de la Maison de Bourbon. Pendant les derniers siècles de l’Ancien Régime, le drapeau du roi était un étendard blanc. Le blanc au centre du drapeau représente donc la figure du roi ou de l’autorité royale.

Le Bleu et le Rouge : Le Peuple de Paris Le bleu et le rouge sont les couleurs traditionnelles de la ville de Paris. Le bleu était la couleur de l’écharpe du prévôt des marchands de Paris. Le rouge était la couleur de l’oriflamme de Saint-Denis (le drapeau de guerre des rois de France, mais aussi le symbole du sang versé pour la patrie). Le bleu et le rouge encadrent donc le blanc, symbolisant le peuple et la capitale qui encadrent le roi.

L’idée de combiner ces trois couleurs pour former une cocarde (petit emblème que l’on portait au chapeau) est attribuée au Marquis de La Fayette en juillet 1789. En offrant cette cocarde tricolore au roi Louis XVI, l’intention était d’illustrer la réconciliation et l’alliance éternelle entre le souverain (le Blanc) et le peuple de Paris (le Bleu et le Rouge) dans le cadre d’une monarchie constitutionnelle.

La cocarde tricolore est rapidement devenue l’emblème des révolutionnaires et de la Garde nationale. En 1794, la Convention nationale (sous la Première République) a décrété que le pavillon national serait formé de ces trois couleurs disposées en bandes verticales dans l’ordre Bleu-Blanc-Rouge (le bleu étant attaché à la hampe). C’est le peintre Jacques-Louis David qui aurait fixé l’ordre définitif. L’interprétation républicaine des trois couleurs est le bleu, la Liberté et la Justice, le blanc, l’Égalité et l’Unité de la Nation, le rouge, la Fraternité et le Courage.

Aujourd’hui, le drapeau tricolore est l’emblème national de la Cinquième République, consacré par l’article 2 de la Constitution, et il incarne l’ensemble des valeurs de « Liberté, Égalité, Fraternité ».

Le sacre des rois :

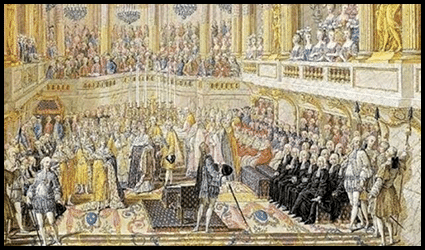

L’évolution du sacre royal en France est un reflet direct de la consolidation du pouvoir monarchique et de la transformation de sa légitimité, passant de la simple acclamation à une investiture de droit divin très codifié.

Sous les Mérovingiens : L’Acclamation et le Charisme

Il n’existe pas de sacre religieux à proprement parler. Elle repose sur l’hérédité et l’acclamation (l’élection) par les grands du royaume, souvent levé sur le pavois. Le signe distinctif du roi est sa chevelure longue (rois chevelus), symbole de sa force et de son pouvoir magique et dynastique. La transmission du pouvoir est tribale et guerrière, sans onction divine, bien que le baptême de Clovis (vers 496) ait introduit une dimension chrétienne pour la dynastie.

Sous les Carolingiens : L’Invention de l’Onction

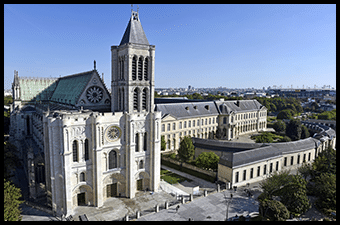

La dynastie carolingienne introduit le rituel fondamental du sacre qui va façonner la monarchie française pour un millénaire. Pépin le Bref est le premier roi sacré par onction par Saint Boniface en 751. Ce geste, inspiré de l’Ancien Testament (le sacre des rois d’Israël), confère au souverain une légitimité divine qui dépasse la simple élection, faisant du roi « l’Élu de Dieu » (Rex Gratia Dei). En 754, Pépin est à nouveau sacré, avec ses fils, par le Pape Étienne II à Saint-Denis. L’onction papale renforce l’alliance entre le trône et l’Église. En 816, Louis 1ᵉʳ le Pieux est le premier roi sacré à Reims par le pape Étienne IV, jetant les bases de la tradition rémoise. À partir du IXᵉ siècle, la légende de la Sainte Ampoule (contenant le saint chrême utilisé pour Clovis, et conservée à l’Abbaye Saint-Rémi de Reims) est intégrée, donnant à l’onction royale française un caractère unique et miraculeux.

Sous les Capétiens : La Codification Rémoise

Les Capétiens systématisent le sacre pour assurer la continuité dynastique et consolider le pouvoir face aux grands féodaux. Le sacre devient presque exclusivement célébré dans la cathédrale de Reims et est effectué par l’archevêque de Reims. Le sacre devient le rite qui fait le roi (même si l’hérédité est assurée par l’association au trône du vivant du père, puis par la doctrine de l’instantanéité de la succession). Le roi reçoit les Régales (insignes royaux) : couronne, épée (Joyeuse), sceptre, main de Justice. Le sacre est une cérémonie religieuse, mais aussi un contrat politique par lequel le roi prête serment (protéger l’Église, faire régner la justice et la paix).

Sous les Valois Directs : Affirmation dans la Crise

La cérémonie du sacre capétien est maintenue et renforcée chez les Valois, qui l’utilisent comme un puissant outil de légitimation politique, notamment durant la Guerre de Cent Ans. Le rituel est définitivement fixé, notamment par l’Ordo de Charles V (1365). Pendant la Guerre de Cent Ans, le sacre devient essentiel pour affirmer l’indépendance de la Couronne de France face aux prétentions anglaises. Le sacre de Charles VII à Reims en 1429 (avec Jeanne d’Arc) est un acte politique majeur qui rétablit la légitimité du roi au cœur d’un royaume divisé.

Sous les Valois d’Orléans :

Le sacre est célébré à Reims dans la plus stricte tradition capétienne. Aucune modification majeure du rituel n’est apportée. L’enjeu est la simple confirmation de la continuité dynastique malgré le changement de branche.

Sous les Valois d’Angoulême :

Bien que le rituel ne change pas, la perception du pouvoir évolue avec la Renaissance. La cérémonie du sacre sert à exalter la Majesté royale. Sous Henri III, le sacre est mis à rude épreuve et devient le symbole d’une légitimité catholique que la Ligue conteste. Henri III lui-même, prince pieux et théoricien du pouvoir absolu, utilise le sacre pour affirmer sa monarchie de droit divin, préfigurant l’absolutisme des Bourbons.

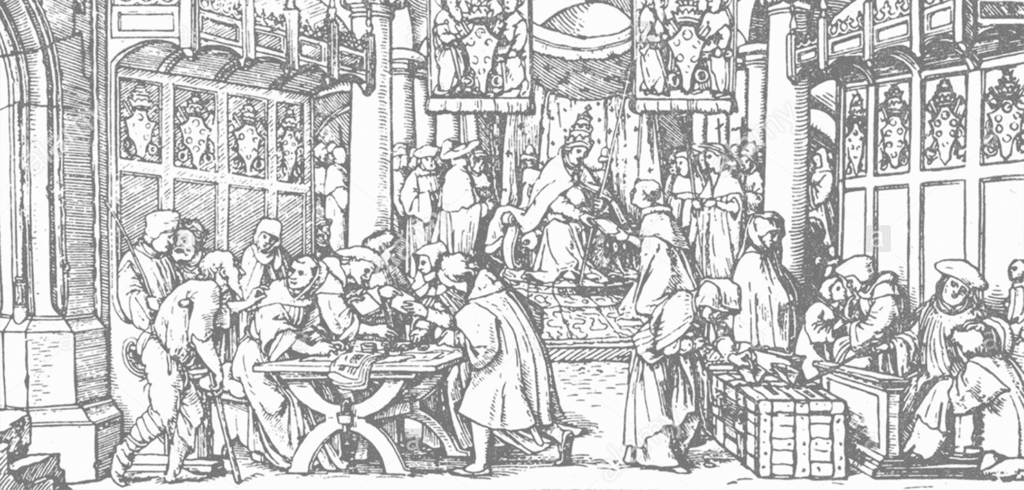

Sous les Bourbons : Le Triomphe du Droit Divin

Les Bourbons héritent du rituel capétien et l’utilisent pour sacraliser une monarchie qui se veut de plus en plus absolue. Le premier des Bourbons, Henri IV, doit se faire sacrer à Chartres (et non à Reims) car la ville de Reims était encore aux mains de la Ligue catholique. Il est sacré par l’évêque de Chartres, mais la cérémonie suit l’essentiel du rite de Reims et l’onction est faite avec le saint chrême, assurant ainsi sa pleine légitimité religieuse. Tous ses successeurs (Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI) reviennent à Reims. Le sacre des Bourbons (notamment Louis XIV) est la confirmation du droit divin. Le roi est le « Lieutenant de Dieu » et son pouvoir est incontestable. La cérémonie devient de plus en plus spectaculaire et théâtrale pour impressionner les esprits. Le contenu des serments évolue : Henri IV ajoute celui de maintenir les ordres de chevalerie (Saint-Michel et Saint-Esprit), et Louis XVI ajoutera le serment d’observer les édits contre le duel, adaptant le rite aux enjeux politiques et sociaux de l’époque. La cérémonie se clôt par le rite thaumaturgique du toucher des écrouelles (le roi guérit les malades par imposition des mains), attestant de son caractère divin et miraculeux.

Le don miraculeux :

Le don miraculeux des rois de France, souvent appelé le « pouvoir thaumaturgique », est une tradition politique et religieuse qui remonte au Moyen-Âge et qui a perduré jusqu’à l’époque moderne.

Dès le XIᵉ siècle, une croyance populaire affirme que les rois de France (et d’Angleterre) possèdent un pouvoir surnaturel hérité de Dieu. Ce pouvoir consiste surtout à guérir une maladie spécifique : l’écrouelle (forme de tuberculose ganglionnaire qui provoquait des abcès et ulcérations au cou). La légitimité de ce don s’appuyait sur l’idée que les rois de France étaient « oint du Seigneur » lors du sacre à Reims, recevant une onction sacrée qui les distinguait des simples princes.

Lors du rituel, le roi, après son sacre, pratiquait le geste de guérison, il touchait les malades tout en prononçant une formule rituelle : « Le roi te touche, Dieu te guérit. » Ces cérémonies avaient souvent lieu le lendemain du sacre ou lors de grandes fêtes religieuses. Les malades venaient de tout le royaume et même de l’étranger, convaincus de la vertu miraculeuse du roi. Le don thaumaturgique n’était pas seulement une croyance populaire : il servait aussi à renforcer l’autorité et la légitimité du roi. En guérissant les écrouelles, le roi se présentait comme médiateur entre Dieu et son peuple, preuve tangible de sa mission sacrée. C’était aussi une manière de se distinguer des simples seigneurs : seul le roi de France (et son homologue anglais) avait ce privilège.

Saint Louis (Louis IX, XIIIᵉ s.) est l’un des souverains qui a le plus incarné ce pouvoir thaumaturgique, avec une dimension de piété et de charité. Henri IV continua la pratique, malgré son image d’homme pragmatique, car elle restait indispensable pour asseoir sa légitimité après les guerres de Religion. Louis XIV a pratiqué ce rituel à grande échelle : on estime qu’il aurait touché des dizaines de milliers de malades. La pratique s’est poursuivie jusqu’à Louis XVI, qui toucha encore les écrouelles après son sacre en 1775, mais l’esprit des Lumières et la Révolution mirent fin à cette croyance.

Au XVIIIᵉ siècle, avec les progrès de la médecine et la critique rationaliste, le pouvoir thaumaturgique est de plus en plus tourné en dérision. La Révolution française, en abolissant la monarchie sacrée, enterre définitivement cette pratique.

Les signes de la souveraineté en France :

Le rituel du sacre et de l’onction perdurent jusqu’à la Révolution française (Louis XVI en 1775) et furent brièvement rétablis avec Charles X en 1825. La destruction de la Sainte Ampoule en 1793 symbolise la fin de cette tradition sacrée.

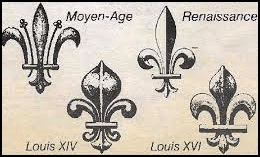

Le symbole royal, la fleur de lys :

Les rois mérovingiens et carolingiens n’avaient pas d’armoiries. Ils utilisaient plutôt des symboles (comme l’abeille, la fleur de lys ou l’aigle) sur des sceaux ou des bannières.

Au XIVe siècle, l’imagerie de Clovis refit surface par le biais d’un symbole, les trois fleurs de lys, évoquant une trinité virginale qui allait orner les armoiries royales. La fleur de lys est ce que l’on appelle un meuble héraldique, c’est-à-dire un symbole qui se met sur, les blasons, sur les étendards. Mais c’est à partir des Capétiens et notamment avec Louis VII, qu’elle figure partout sur champ d’azur pour signaler que cette fleur de lys, c’est la monarchie, la royauté française.

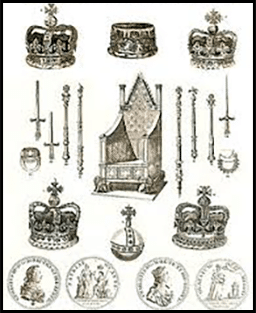

Les insignes royaux :

Les insignes royaux, ou Regalia, sont les objets symboliques remis au roi lors du sacre. Ils représentent la transmission des pouvoirs temporels et spirituels et sont le cœur de la majesté monarchique.

Jusqu’à la Révolution, ils étaient précieusement conservés dans le trésor de l’Abbaye de Saint-Denis.

La couronne : Elle est le symbole universel de la Souveraineté et de la Majesté royale. Sa forme fermée symbolise que le roi est un Empereur en son Royaume (il ne tient son pouvoir de personne sur Terre). La Couronne dite de Charlemagne (détruite à la Révolution) est le nom donné à la couronne utilisée à partir du XIIIᵉ siècle, rattachant symboliquement la monarchie des capétiens et des Valois au grand empereur carolingien.

Le Sceptre : Il est le symbole de l’Autorité et du Commandement suprême. Le roi l’utilise pour diriger et gouverner avec droiture. Le sceptre de Charles V (XIVᵉ siècle), qui est l’un des rares Regalia originaux conservés (au Louvre), est surmonté d’une statuette de Charlemagne. Il symbolise l’héritage politique et la continuité avec les Carolingiens.

La main de la justice : Elle est le symbole de l’Autorité Judiciaire et du rôle de justicier du roi, qui est la fontaine de justice du royaume. Elle est souvent représentée avec les trois premiers doigts tendus. Elle apparaît lors du sacre de Saint Louis (Louis IX) en 1226, insistant sur l’importance de la miséricorde et de l’équité pour le souverain. Les trois doigts tendus symbolisent : le Pouce (le roi), l’Index (la raison), le Majeur (la charité), tandis que les deux autres doigts repliés représentent la Foi catholique. L’ensemble évoque aussi la Sainte Trinité.

L’Épée (Joyeuse) : Elle représente la Protection de l’Église, l’esprit de Chevalerie et le devoir du roi d’assurer la paix et de défendre le royaume par les armes. L’Épée dite de Charlemagne (nommée Joyeuse dans la Chanson de Roland) est un assemblage de pièces datant du Xᵉ au XIIIᵉ siècle, dont le pommeau est peut-être scandinave. Son ancienneté et son rattachement à Charlemagne en font un emblème puissant de l’origine et de la continuité de la puissance royale française.

L’Anneau : Il est le symbole de l’Alliance mystique entre le roi et son peuple, ainsi qu’entre le roi et l’Église (il est passé à l’annulaire de la main droite). Il fait référence à l’anneau épiscopal et représente le mariage du roi avec son royaume.

Les Éperons d’or : Ils représentent la dignité et les qualités d’un chevalier (le roi est le premier chevalier du royaume). Ils sont remis par le duc de Bourgogne et remontent aux coutumes franques et soulignent l’origine guerrière de la monarchie.

Ces objets, par leur ancienneté (réelle ou légendaire) et leur association avec des figures fondatrices comme Charlemagne et Saint Louis, servaient à prouver que la monarchie capétienne et ses branches (Valois, Bourbons) étaient les héritiers légitimes d’une tradition royale sacrée, choisie par Dieu.

Les sceaux royaux :

Le sceau royal est l’un des plus puissants symboles de l’autorité monarchique. Sous les Capétiens et les Bourbons, il évolue, passant d’un signe d’affirmation personnelle à un instrument de l’État absolu, tout en conservant une iconographie de la majesté sacrée.

Les rois utilisaient des sceaux pour authentifier les actes officiels (édit, charte, traité). Jusqu’à une période avancée du Moyen-Âge, ces sceaux étaient souvent de cire, en pendentif ou appliqués, avec matrices en métal ou pierre.

Sous les Mérovingiens : Les sceaux des Mérovingiens sont très peu documentés, souvent juste mentionnés, pas d’images nettes conservées.

Sous les Carolingiens : Le sceau royal devient l’un des principaux instruments du pouvoir monarchique. Hérité des pratiques mérovingiennes mais profondément renouvelé, il incarne à la fois la continuité du royaume franc et l’affirmation du pouvoir sacré du roi.

Avec le sacre impérial de Charlemagne en 800, le sceau change aussi de portée. Le roi devient empereur, représentant du pouvoir universel.

Les sceaux impériaux de Charlemagne ou de Louis le Pieux comportent désormais des inscriptions latines telles que : « Karolus serenissimus Augustus, Romanorum gubernans imperium »

(“Charles, très serein Auguste, gouvernant l’empire des Romains”).

Le sceau n’est plus seulement un symbole royal, mais un emblème impérial, équivalent à ceux des empereurs romains.

Sous les Capétiens : Le sceau capétien est fondamental pour l’affirmation du pouvoir central au Moyen-Âge. Il est généralement double face (avers et revers) :

L’Avers (Sceau de Majesté) : C’est la face officielle. Le roi est représenté assis en majesté sur un trône, portant les régalia, la couronne (symbole du pouvoir), le sceptre (symbole de commandement) tenu de la main droite, la main de justice (symbole de la fonction judiciaire) tenue de la main gauche, la représentation de la souveraineté par la phrase latine : «

Dei Gratia Francorum Rex » (par la grâce de Dieu, Roi des Francs/Français).

Le Revers (Sceau Équestre) : Le roi est représenté en armes, à cheval, portant l’écu armorié (les fleurs de lys) et le casque. Cette face symbolise le roi comme chef militaire et protecteur du royaume. À partir de la fin des Capétiens directs (et chez les premiers Valois), le sceau équestre est progressivement abandonné comme sceau principal, au profit d’un simple contre-sceau armorial fleurdelisé où il est même parfois perdu. L’accent est mis sur la fonction de majesté et de justice plutôt que sur le rôle guerrier personnel.

Sous les Valois Directs : les rois comme Philippe VI, Jean II, Charles V, Charles VI utilisaient des sceaux avec l’image du roi sur le trône ou en majesté, souvent avec la légende “Rex Francorum” et les lys. On connaît surtout les contre-sceaux et sceaux de chancellerie.

Sous les Valois d’Orléans : Louis XII a aussi utilisé des sceaux royaux, mais moins de types très distincts ; son sceau se rapprochait de ceux des Valois précédents mais avec des légendes adaptées.

Sous les Valois d’Angoulême : François Ier, Henri II et les rois suivants ont continué à utiliser des sceaux royaux. On voit une variante dans la représentation : image du roi, usage de l’image allégorique, armoiries plus décorées. Le style se raffine, plus de détails, ornements, usage des ordres chevaleresques autour du sceau, etc…

Sous les Bourbons : Sous les Bourbons (à partir d’Henri IV), le sceau devient un instrument de l’État absolu, géré par le Chancelier (ou le Garde des Sceaux).

Le sceau de majesté est conservé, mais son décor s’alourdit pour affirmer la puissance divine du roi. Le Grand Sceau de Louis XIV (1643-1713) est l’archétype du sceau absolutiste. Le roi est toujours assis sur le trône, portant la couronne, le sceptre et la main de justice. Le roi est sous un pavillon fleurdelisé dont les courtines sont écartées par deux anges. Ce décor théâtral et symbolique insiste sur l’origine divine du pouvoir (la monarchie de droit divin). Les pieds du roi reposent souvent sur des lions couchés, symbolisant la force et la domination. La légende, toujours en latin, rappelle le titre complet : « LOUIS XIIII PAR LA GRACE DE DIEU ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE ».

La couleur de la cire a son importance symbolique. Le sceau est souvent en cire verte pour les actes permanents (perpétuels, lettres patentes, etc.), et en cire jaune pour les actes de moindre importance. La matrice du Grand Sceau est confiée au Chancelier de France (ou au Garde des Sceaux). C’est lui qui préside la séance du sceau où les actes sont solennellement validés. Même à l’époque des Bourbons, le Grand Sceau (avers) est souvent validé par un contre-sceau (revers) qui représente simplement l’écu de France (fleurs de lys) tenu par des anges et couronné.

En résumé, le sceau royal est la marque visible de l’autorité : il est, par son usage, l’instrument qui donne force exécutoire aux décisions du souverain, assurant ainsi la validité des lois, traités et ordonnances.

Les devises royales :

Il faut noter que les devises personnelles (choisies par le roi lui-même, souvent en latin) apparaissent véritablement et se répandent à partir de la fin du Moyen-Âge (époque des Valois), notamment pour le roi et les grands seigneurs.

Sous les Mérovingiens et sous les Carolingiens : Les Mérovingiens et les Carolingiens n’avaient pas de « devise royale » au sens moderne. Leur légitimité reposait sur la religion et l’héritage. Le ralliement se faisait autour du roi ou du Chrismon (symbole chrétien) ou de l’étendard de Saint Martin.

Sous les Capétiens : Montjoie ! Saint Denis ! ce qui signifie : « Saint Denis est ma joie, mon espoir ». C’est le cri de guerre et de ralliement du Royaume de France, issu de l’étendard de l’Abbaye de Saint-Denis (l’oriflamme). Ce n’est pas une devise royale au sens personnel, mais la devise du Royaume.

Sous les Valois Directs : Philippe VI disait « Le roi tient à honneur et à loyauté ». C’est la marque, la continuité avec la chevalerie et la fidélité féodale ; Jean II, « Il n’est trésor que de loyauté ». Il valorise la vertu du chevalier et la fidélité à la parole donnée ; Charles V, « Nec pluribus impar » (souvent confondue avec celle de Louis XIV, mais Charles V utilisait déjà une forme proche : “Moult plus de bien que de mal”) ; Charles VI, « Dieu et mon droit » (héritée des Plantagenêts, mais employée par sa maison). Il témoigne d’un pouvoir perçu comme sacré malgré sa folie.

Sous les Valois d’Orléans : Louis XII avait pour devise : « Qui s’y frotte s’y pique » (avec le porc-épic comme emblème). Le roi était pacifique mais pouvait être redoutable si on l’attaque. On retrouve cette devise sur les châteaux et bâtiments royaux, notamment à Blois.

Sous les Valois d’Angoulême : François Ier disait : « Nutrisco et extinguo » (« Je nourris et j’éteins »), devise associée à la salamandre. La salamandre symbolise le roi qui nourrit le feu du savoir et éteint les flammes du mal ; Henri II : « Donec totum impleat orbem » (« Jusqu’à ce qu’il remplisse tout l’univers »). Le croissant et le soleil exprime une volonté d’expansion et de gloire universelle ; Charles IX : « Pietate et iustitia » (« Par piété et par justice »). Il cherche à restaurer l’ordre pendant les guerres de Religion ; Henri III : « Manet ultima coelo » (« La dernière demeure est au ciel »). La croix et le larmier traduisent sa piété mystique et sa mélancolie.

Sous les Bourbons : Henri IV disait : Rallis ta terre » (dans ses armoiries personnelles) et « Duo protegit unus » (« L’un protège les deux », les catholiques et les protestants). C’est le symbole du roi pacificateur et fédérateur ; Louis XIII : « Lilium inter spinas » (« Le lys parmi les épines »). Le lys royal triomphe des troubles et des hérésies. Louis XIV : « Nec pluribus impar » (« Au-dessus de tous » ou « À nul autre comparable »). Cette image du Soleil amène à son surnom de Roi-Soleil. C’est l’affirmation de la monarchie absolue et du pouvoir divin ; Louis XV : « Nec pluribus impar » (reprise de son arrière-grand-père). Moins glorieux, il a souvent été critiqué pour ne pas incarner la grandeur du symbole ; Louis XVI : « Pietate et iustitia » (comme Charles IX). C’est le retour à la piété et à la morale, dans un contexte de crise et de remise en cause de la monarchie.

Les rituels et les symboles du deuil royal :

L’enterrement des rois de France, loin d’être un simple acte de dévotion, fut un rituel politique et symbolique fondamental, évoluant du rite funéraire d’un chef tribal au protocole hautement institutionnel de la monarchie absolue. Cette évolution est intrinsèquement liée à la construction de l’État français.

Sous les mérovingiens : La sépulture mérovingienne est une pratique germanique, personnelle et non centralisée. Le lieux n’est pas fixé. Les rois sont inhumés dans des églises fondées par eux ou proches de leur centre de pouvoir (exemples : Clovis à l’église des Saints-Apôtres, future Sainte-Geneviève à Paris ; les successeurs à Saint-Médard de Soissons ou Saint-Germain-des-Prés).

Les sépultures de guerriers sont souvent avec des trésors et des armes (comme le trésor de Childéric 1ᵉʳ). Le royaume étant partagé entre les fils, il n’y a pas de nécropole dynastique unique.

Sous les carolingiens : La dynastie s’efforce de relier la sépulture au symbole religieux du royaume. Une première centralisation émerge autour de l’Abbaye de Saint-Denis. Pépin le Bref, en se faisant enterrer à Saint-Denis (patron du royaume), établit un précédent important pour la future dynastie capétienne. Charlemagne, en tant qu’Empereur, fut enterré dans sa capitale d’Aix-la-Chapelle.

Sous les Capétiens : Le lieu de sépulture devient une affaire d’État et un pilier de la légitimité dynastique. La Basilique de Saint-Denis est définitivement établie comme la nécropole royale, symbolisant la continuité ininterrompue de la monarchie. Le rituel de la tripartition du corps se formalise. Le corps principal (entier, embaumé) est enterré à Saint-Denis. Le cœur est souvent déposé dans une église choisie par le roi comme acte de dévotion. Les entrailles sont enterrées ailleurs (souvent sur le lieu du décès ou dans une abbaye). Cette pratique permet d’étendre la présence spirituelle du roi à travers son royaume.

Sous les Valois Directs : La période des Valois est cruciale pour l’établissement du symbolisme politique du deuil, marqué par la Guerre de Cent Ans et la Renaissance. Face à la crise politique et militaire de la Guerre de Cent Ans, la doctrine de la continuité de l’État doit être mise en scène. L’effigie du roi défunt (une statue grandeur nature le représentant vivant) est introduite dans le cortège funèbre. Elle est traitée avec tous les honneurs (repas, cour) pendant la période de deuil pour affirmer que la fonction royale est immortelle, même si le roi physique est mort (doctrine du « double corps du roi »). La formule rituelle « Le Roi est mort, vive le Roi ! » est prononcée au moment de l’inhumation à Saint-Denis (ou lors de la proclamation du nouveau souverain), signifiant le transfert instantané de la souveraineté.

Sous les Valois d’Orléans et les Valois d’Angoulême : Ils importent les canons artistiques italiens, transformant les monuments funéraires sans changer le rite essentiel. Saint-Denis demeure la nécropole, mais il y a une forte emphase sur la chapelle royale de Saint-Louis de Dreux pour les cœurs. Les funérailles deviennent de plus en plus coûteuses et l’accent est mis sur l’architecture. Les tombeaux de la Renaissance (comme celui de Louis XII et Anne de Bretagne, ou celui de François 1ᵉʳ et Claude de France) sont érigés à Saint-Denis. Ces œuvres massives présentent souvent deux niveaux : un gisant (représentation du corps mort, le transi) et une prière (représentation du roi vivant). L’importance de l’Effigie est maintenue, soulignant la permanence de l’institution royale au milieu des guerres de religion.

Sous les Bourbons : Le rituel atteint son degré de formalité le plus élevé. Saint-Denis demeure l’unique nécropole. Le protocole funéraire est extrêmement précis, long (pouvant durer plusieurs semaines) et ostentatoire, en accord avec la doctrine de la monarchie absolue de droit divin. Tout est conçu pour magnifier la majesté de la Couronne. Ce protocole est brutalement interrompu par la Révolution française. En 1793, les sépultures de Saint-Denis sont profanées et les corps royaux sont exhumés et jetés dans des fosses communes, marquant la fin symbolique de l’Ancien Régime.

La couleur du deuil :

L’évolution de la couleur du deuil est un phénomène culturel fascinant, qui a varié selon les époques et les classes sociales, passant principalement du blanc au noir, avec une utilisation notable du violet.

Le Blanc : Le Deuil Antique et Royal (Antiquité – Moyen Âge)

Historiquement, le blanc fut la première couleur dominante du deuil dans de nombreuses cultures, y compris chez les Romains (pour le deuil des femmes) et au début du Moyen Âge. Le blanc symbolise la pureté, la lumière et le retour à l’innocence. Il évoque l’idée d’une nouvelle vie après la mort ou l’âme qui s’envole. En France, les reines et princesses portaient traditionnellement le deuil blanc (d’où le terme « reine blanche » pour une reine veuve), une tradition qui a perduré très tard.

Le Violet/Pourpre : Le Deuil d’Intermédiaire (Moyen Âge – Renaissance)

Le violet ou la couleur pourpre est apparu comme une couleur de deuil, surtout dans le contexte religieux et royal. Le violet est la couleur de la pénitence et de l’intermédiaire entre la mort (le noir) et la vie (le blanc ou les couleurs vives). Il est resté la couleur liturgique du Carême et de l’Avent. Il était porté par certains rois et membres de la cour, notamment parce que le pourpre était la couleur impériale et un symbole d’autorité.

Le Noir : L’Imposition de l’Absence (Renaissance – Époque Moderne)

Le noir est devenu la couleur universelle et dominante du deuil en Occident. Cette transition a commencé au Moyen Âge et s’est généralisée à la Renaissance. Son usage a été fortement influencé par la cour d’Espagne (Habsbourg), qui l’a adopté très tôt pour son austérité. L’influence espagnole s’est répandue dans toute l’Europe, y compris en France, à partir du XVIᵉ siècle. Le noir représente l’absence de lumière, la tristesse la plus profonde, l’austérité, et la solennité du deuil. Il est la négation de la vie et des plaisirs terrestres. Sous les Bourbons (XVIIᵉ-XVIIIᵉ siècles), le protocole royal impose le noir pour le deuil, dictant la durée et la profondeur des étoffes. Le deuil devient une affaire publique, strictement codifiée, allant du « grand deuil » au « petit deuil » (où l’on pouvait réintroduire le gris, le mauve ou le blanc).

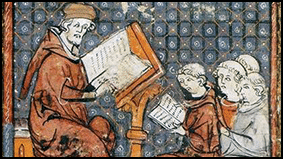

Les rois et l'enseignement :

On parle rarement de l’apprentissage intellectuel et éducatif des futurs rois, mais il est essentiel car il reflète la conception du pouvoir royal et son lien avec l’Église, les lettrés et la noblesse.

Sous les Mérovingiens : C’est une éducation rudimentaire et ecclésiastique. Les jeunes princes sont souvent instruits par des évêques ou des clercs, car l’Église est la grande détentrice du savoir. On leur apprend le latin (rarement maîtrisé parfaitement), la lecture des textes sacrés, et surtout le droit coutumier oral. L’essentiel de l’apprentissage reste militaire, maniement des armes, équitation, art de commander. Clovis et ses descendants ont été davantage formés pour la guerre que pour les lettres, quelques exceptions comme Dagobert 1er, plus attentif à la culture religieuse.

Sous les Carolingiens : l’influence de Charlemagne joue un rôle important. La réforme carolingienne met en valeur les écoles palatines et monastiques. Les princes apprennent à lire, écrire, connaître la Bible et l’histoire romaine. On initie les héritiers à la gestion des terres, à l’administration et aux relations diplomatiques. On retrouve là les bases de la “scolastique” médiévale : logique, théologie et droit canonique.

Sous les Capétiens : C’est une éducation mixte. Les fils de roi reçoivent une instruction religieuse et juridique (droit romain, droit canon), ainsi qu’une formation chevaleresque (tournois, stratégie, gouvernement). L’université de Paris devient un centre majeur, et beaucoup de princes s’inspirent de la scolastique (Thomas d’Aquin, Aristote christianisé). Les reines jouent parfois un rôle actif dans l’éducation, mais ce sont surtout les précepteurs ecclésiastiques qui forment les princes.

Sous les Valois Directs : C’est une éducation très influencée par la théologie et la scolastique médiévale. Les princes suivent une formation intellectuelle dominée par la logique, la dialectique et la théologie, mais souvent résumée à des notions générales. On insiste aussi sur la culture chevaleresque (ordre de chevalerie, croisade, joutes). Charles V le Sage (1338–1380) est connu pour sa bibliothèque exceptionnelle et son goût pour les savoirs scolastiques et scientifiques (astronomie, médecine, droit). C’est un modèle de roi lettré à la fin de la scolastique médiévale.

Sous les Valois d’Orléans : Avec Louis XII, on se rapproche de la Renaissance, mais l’enseignement reste marqué par la scolastique tardive. Les héritiers reçoivent encore une base religieuse et juridique très forte, mais on y ajoute le goût pour les lettres et les humanités (latin, histoire). La scolastique commence à être critiquée comme trop rigide au profit de l’humanisme.

Sous les Valois d’Angoulême : Les princes sont désormais éduqués dans un esprit humaniste et renaissant. On met moins l’accent sur la scolastique (jugée vieillie), et davantage sur la lecture des textes antiques (Plutarque, Cicéron), l’art, la poésie et les langues. François 1er fait venir des humanistes comme Budé et fonde le Collège des Lecteurs royaux (futur Collège de France) pour rompre avec la scolastique médiévale. Henri III, par exemple, a reçu une éducation humaniste et raffinée, mais peu tournée vers la guerre.

Sous les Bourbons : Les héritiers reçoivent une formation humaniste, juridique et militaire. La scolastique a complètement disparu au profit de la philosophie moderne, des sciences et des humanités classiques (latin, grec). Louis XIII est formé dans un esprit catholique et guerrier, mais aussi aux lettres. Louis XIV reçoit une éducation stricte mêlant danse, étiquette, stratégie militaire et histoire. Louis XVI, au XVIIIe siècle, est instruit par des savants et lit les encyclopédistes. L’éducation royale vise à former un souverain absolu, maître de la politique et du savoir, plutôt qu’un roi-théologien comme au temps de la scolastique.

Le dauphin :

Le titre de Dauphin de France est un élément clé de la monarchie française, et son origine est assez particulière. Le mot « Dauphin » vient des comtes d’Auvergne et de Viennois, qui portaient un dauphin (l’animal) comme emblème et surnom héréditaire. En 1349, le dernier « Dauphin du Viennois », Humbert II, vend son territoire du Dauphiné au roi de France Philippe VI, à condition que l’héritier du trône de France porte désormais le titre de « Dauphin ».

Ainsi, le fils aîné du roi de France prend ce titre, de la même manière que l’héritier d’Angleterre est « Prince of Wales ». Le Dauphin est l’héritier présomptif du trône de France. Il est éduqué spécialement pour devenir roi : formation militaire, juridique, religieuse et politique. Le Dauphin dispose du Dauphiné, une province attachée à sa dignité, mais il ne l’administre pas directement. Sa maison (ou « cour du Dauphin ») est souvent un lieu d’apprentissage du pouvoir.

Le titre de Dauphin est réservé au fils aîné du roi. Si le roi n’a pas de fils, il n’y a pas de Dauphin (même si l’héritier peut être un frère ou un cousin). L’épouse du Dauphin porte le titre de Dauphine de France.

Après la Révolution française et la fin de la monarchie, le titre a continué à être revendiqué symboliquement par les royalistes.

Et les seigneurs de Monaco :

Monaco tirerait son nom de celui d’une tribu ligure appelée Monoikos. Dès la première moitié du Ve siècle avant J.-C., l’historien grec Hécatée de Milet précise : « Monaco est une ville de Ligurie ». Faut-il pour autant prendre le terme ville au sens strict ? Probablement pas. Le port naturel, sûr et recherché, a très tôt dû offrir refuge aux navires parcourant la Méditerranée. Quelques habitations ont sans doute été construites à proximité, d’autres dans l’arrière-pays. Rien de plus, si ce n’est un culte consacré à Hercule, dont le nom restera attaché au port et au Rocher : « Il se trouve à Monaco un temple d’Hercule », rapporte Strabon.

En 481, la chute progressive de l’Empire romain d’Occident est déjà bien avancée. Monoikos n’est plus qu’une petite implantation fortifiée et un refuge pour navigateurs. La région passe successivement sous la domination des Ostrogoths (VIe siècle), des Byzantins, pour finir intégrée au royaume des Lombards en Italie. A partir de 774, Charlemagne annexe la Ligurie, Monaco dépend alors de l’Empire Carolingien, puis du Saint Empire romain germanique après sa fragmentation. Pendant des siècles, Monaco n’est pas une entité politique propre, c’est un point fortifié stratégique au bord de la mer, peu peuplé et rattaché à des pouvoirs régionaux changeants. La ville subit les invasions barbares (pillages, razzias) perpétrées par les pirates barbaresques. L’empereur germanique Henri VI, à la suite de ce danger, en 1191, concède la propriété du port et du rocher de Monaco à la république de Gênes, sous la condition qu’elle construise une forteresse. Durant vingt-quatre ans, les Génois ne feront rien. En 1215, la République décide enfin de s’assurer un point d’appui à Monaco car son port est le seul digne de ce nom avant Marseille. Le 6 juin, le consul Foulques de Castello, consul de Gênes, part avec une flotte de plusieurs navires et la forteresse du Rocher commence à être édifiée. C’est la date de la fondation de la ville de Monaco. Afin que les colons génois soient tentés d’aller s’installer sur cette nouvelle terre, des exemptions fiscales sont accordées. Les historiens ne manquent de souligner qu’aux origines même de Monaco, la notion de franchise d’impôt est déjà appliquée.

Au XIIIe siècle, une lutte divise les Gibelins et les Guelfes, les premiers sont pro-impériaux, les seconds, pro-papaux. Monaco change plusieurs fois de mains selon les victoires de l’un ou l’autre parti. La famille Grimaldi est issue du parti guelfe. Le fondateur de la dynastie est Otto Canella, consul. Son fils, Grimaldo portera trois fois ce titre. Fier probablement de son prénom, il le lègue comme nom à sa famille. Son fils se nomme donc Oberto Grimaldi. A cette époque, quatre familles se partagent alternativement le pouvoir, les Fieschi, les Spinola, les Doria et les Grimaldi. Les Grimaldi ne sont pas que consul. Dans la famille, on retrouve un Gabriele Grimaldi, commandant des galères de Charles d’Anjou (comte de Provence), un Luchetto Grimaldi combattant les Vénitiens à Acre et allant jusqu’en Arménie, un Carlo Grimaldi, commandant des galères en mer Noire ou encore un Gentile Grimaldi, négociant.

Entre 1244 et 1250, l’empereur Frédéric II de Hohenstaufen combat le pape Innocent IV. Les partisans génois sont divisés, d’un côté les Gibelins (côté empereur), de l’autre les Guelfes (côté papal). Le parti des Gibelins l’emportent les Guelfes sont chassés de Gênes. Les Grimaldi font appel à leur protecteur Charles d’Anjou, comte de Provence. Ce dernier leur cède Vintimille, Menton et Roquebrune, territoire qu’ils conserveront jusqu’au XIXe siècle.

Pourquoi les Grimaldi ont-ils attaqués Monaco ? La guerre à Gênes entre les deux partis se poursuit et les vainqueurs sont les Gibelins. Alors, les Grimaldi décident d’attaquer la ville auxquelles les Génois sont particulièrement attachés, Monaco. C’est ainsi que Francesco Grimaldi, dit la Malizia, prend la vieille forteresse du Rocher. Déguisé en moine, les gardes ne se méfient pas et ouvrent la porte pensant accueillir un religieux. François et ses hommes envahissent alors le palais. Cette prise symbolique ne donne pas immédiatement un contrôle continu des Grimaldi mais elle marque le début de la présence historique de cette famille qui deviendra souveraine de manière durable au XVe siècle.

C’est donc en 1297 que la naissance de la dynastie monégasque apparaît.

Rainier 1er Grimaldi, seigneur de Monaco de 1297 à 1314

Charles 1er, prétendant à la seigneurie de Monaco de 1314 à 1331

Seigneur de Monaco de 1331 à 1357

Occupation génoise de 1357 à 1395

Occupation génoise de 1395 à 1397

Ambroise, Antoine et Jean 1 coseigneurs de Monaco de 1397 à 1402

Jean 1er Seigneur de Monaco de 1402 à 1454

Catalan Grimaldi Seigneur de Monaco de 1454 à 1457

Claudine Dame de Monaco de 1457 à 1458

Lambert Grimaldi Seigneur de Monaco de 1458 à 1494

Jean II Seigneur de Monaco de 1494 à 1505

Lucien Grimaldi Seigneur de Monaco de 1505 à 1523

Augustin Grimaldi Régent d’Honoré 1er de 1523 à 1532

Etienne Grimaldi Régent d’Honoré 1er de 1532 à 1540

Honoré 1er Seigneur de Monaco de 1540 à 1581

Charles II Seigneur de Monaco de 1581 à 1589

Hercule 1er Grimaldi Seigneur de Monaco de 1589 à 1604

Honoré II Seigneur de Monaco de 1604 à 1612

Prince de Monaco de 1612 à 1662

Louis 1er Prince de Monaco de 1662 à 1701

Antoine 1er Prince de Monaco de 1701 à 1731

Louise-Hippolyte Princesse de Monaco 1731

Jacques 1er Prince de Monaco de 1731 à 1733

Honoré III Prince de Monaco de 1733 à 1793

Monaco est abolie par les révolutionnaires et annexée à la France de 1793 à 1814

Honoré IV Restitution du titre de Prince de Monaco de 1814 à 1819

Rainier 1er Grimaldi, seigneur de Monaco de 1297 à 1314

Charles 1er, prétendant à la seigneurie de Monaco de 1314 à 1331

Seigneur de Monaco de 1331 à 1357

Occupation génoise de 1357 à 1395

Occupation génoise de 1395 à 1397

Ambroise, Antoine et Jean coseigneurs de Monaco de 1397 à 1402

Jean 1er Seigneur de Monaco de 1402 à 1454

Catalan Grimaldi Seigneur de Monaco de 1454 à 1457

Claudine Dame de Monaco de 1457 à 1458

Lambert Grimaldi Seigneur de Monaco de 1458 à 1494

Jean II Seigneur de Monaco de 1494 à 1505

Lucien Grimaldi Seigneur de Monaco de 1505 à 1523

Augustin Grimaldi Régent d’Honoré 1er de 1523 à 1532

Etienne Grimaldi Régent d’Honoré 1er de 1532 à 1540

Honoré 1er Seigneur de Monaco de 1540 à 1581

Charles II Seigneur de Monaco de 1581 à 1589

Hercule 1er Grimaldi Seigneur de Monaco de 1589 à 1604

Honoré II Seigneur de Monaco de 1604 à 1612

Prince de Monaco de 1612 à 1662

Louis 1er Prince de Monaco de 1662 à 1701

Antoine 1er Prince de Monaco de 1701 à 1731

Louise-Hippolyte Princesse de Monaco 1731

Jacques 1er Prince de Monaco de 1731 à 1733

Honoré III Prince de Monaco de 1733 à 1793

Monaco est abolie par les révolutionnaires et annexée à la France de 1793 à 1814

Honoré IV Restitution du titre de Prince de Monaco

Petit divertissement :

Une façon plutôt musclée de rappeler que la vertu, à cette époque, n’était pas qu’une question de conscience…

Prenons Dagobert Ier, ce fameux « bon roi » immortalisé par la chanson. Un souverain si bienveillant qu’il fit, en une seule nuit, égorger dix mille familles bulgares. De quoi relativiser sa réputation de douceur… Peut-être avait-il simplement eu la délicatesse d’appliquer la règle du « femmes et enfants d’abord » ?

Touché par ce geste, le roi accepta le présent avec bienveillance et récompensa le paysan généreusement.

De retour au village, notre homme ne tarda pas à vanter sa chance. Son seigneur local, un peu envieux, crut y voir une occasion d’attirer à son tour les faveurs royales. « Si un navet vaut de l’or, pensait-il, que vaudra mon plus beau cheval ? »

Le noble se rend donc à la cour, fait offrande de sa monture et attend la récompense promise… Louis XI, plein de courtoisie, le félicite de sa générosité puis ordonne qu’on lui apporte de quoi le remercier dignement.

Et le roi, d’un ton malicieux :

— « Tenez, mon cher, voici un magnifique navet. Il est, ma foi, aussi rare et précieux que votre cheval. »

— « Madame, autrefois on vantait votre beauté, elle n’est plus. Il est temps, à présent, de songer à celle de l’âme. Cherchez à plaire, non plus aux hommes, mais au Seigneur. »

On ignore la réaction de la pauvre dame, mais il faut croire que toutes les conversions ne sont pas aussi simples que les modes passent vite…

La jeune fille fut ainsi miraculeusement sauvée de son poursuivant royal, et l’histoire raconte que sa famille, reconnaissante, adopta le cheval héroïque, seul vrai gentilhomme de cette aventure.

Au moment du dessert, un bruit malencontreux s’échappa, rompant l’harmonie du repas. Pris de panique, Boileau tenta de camoufler le tout en remuant sa chaise avec l’air de celui qui cherche une métaphore perdue.

Le roi, amusé par la tentative, posa sa cuillère et lança d’un ton plein d’esprit :

— « Allons, monsieur Boileau, ne vous fatiguez pas… vous ne trouverez pas cette rime-là ! »

Craignant que la contagion ne fasse plus de ravages à la cour qu’une mauvaise décision politique, les médecins hésitaient.

Un gentilhomme, attaché aux traditions, insista :

— « Tout de même, on doit embaumer le roi ! »

Le chirurgien, pince-sans-rire, répliqua :

— « Fort bien, je veux bien m’en charger… si vous tenez la tête. »

Étrangement, plus personne ne se porta volontaire.

On se contenta donc de l’enduire de sel marin.

Après tout, pour un Bien-Aimé, il méritait bien d’être un peu… assaisonné.

— « J’exige une obéissance absolue ! Si j’ordonnais à l’un de vous de sauter dans la Seine, il devrait le faire sans discuter ! »

Un silence glacé tomba dans la salle. On aurait entendu tomber un mouchoir… ou un titre de noblesse.

C’est alors que le comte de Guiche s’inclina poliment et prit la direction de la porte.

Le roi, interloqué, lui lança :

— « Guiche, où allez-vous ?! »

Et le comte, avec un sourire aussi fin que son esprit :

— « Apprendre à nager, Sire ! »

La colère royale s’évapora aussitôt — preuve que, parfois, l’humour désarme mieux qu’une armée entière.