Dans cette page, j’ai intégré plusieurs pages qui vont successivement expliquer en fonction des différentes dynasties dont je parle, les Mérovingiens, les Carolingiens, les Capétiens, les Valois Directs, les Valois d’Orléans, les Valois d’Angoulême et les Bourbons, la biographie des rois, des reines, des maîtresses, des personnages influents ainsi que leur vie au quotidien (la guerre, la vie de la noblesse, les colonies…).

L'univers des rois et des reines :

L'hérédité :

L’évolution de l’hérédité royale de l’époque mérovingienne jusqu’aux Bourbons est au cœur de l’histoire de la monarchie française. Elle passe d’un pouvoir presque patrimonial (le royaume comme une propriété familiale) à une monarchie héréditaire et sacrée, régie par des lois précises, qu’on appelle plus tard les Lois fondamentales du royaume.

Sous les mérovingiens : Étant donné qu’à cette époque le droit d’ainesse n’était pas encore appliqué, tous les enfants du roi défunt se partageaient le royaume. Ce partage engendrait de nombreux conflits entre tous les descendants. La légitimité repose surtout sur l’ascendance royale (être descendant de Clovis), mais pas encore sur des règles de succession fixes. C’est pourquoi faire la généalogie des Mérovingiens est très complexe. Pour mieux la comprendre, il est possible de se rendre sur ma page les Mérovingiens et regarder la vidéo « généalogie des rois ».

Sous les carolingiens : Ils héritent de la même logique patrimoniale. Charlemagne et ses successeurs continuent à partager l’empire entre leurs fils. Mais le sacre religieux renforce la légitimité : le roi est « oint de Dieu », ce qui limite les contestations. Peu à peu, on tend vers la primauté de l’aîné, mais ce n’est pas encore une règle stricte.

Sous les capétiens : Hugues Capet et ses successeurs imposent la transmission héréditaire et hérédité masculine, mais c’est encore fragile au début. Pour sécuriser la succession, les rois font sacrer leur fils aîné du vivant du père. Progressivement, l’aînesse masculine s’impose comme coutume, et le royaume n’est plus considéré comme partageable. Une règle fondamentale apparaît le domaine royal est indivisible.

Sous les Valois Directs : A la fin de la lignée directe des Capétiens, le trône revient à Philippe VI de Valois, cousin de Charles IV. Afin de le légitimer, l’application stricte de la loi salique exclut les femmes et leur descendance, ainsi Édouard III d’Angleterre ne peut pas devenir roi de France, ce qui entrainera, entre autres, la guerre de cent ans. Cette règle deviendra un pilier de la monarchie française.

Sous les Valois d’Orléans : La loi salique continue de s’appliquer : seule la descendance masculine compte. Mais en cas d’absence de fils, on va chercher le plus proche parent mâle (collatéral), comme Louis XII issu de la branche des Orléans. Cela montre que le principe d’hérédité en ligne masculine est plus fort que la proximité par le sang féminin.

Sous les Valois d’Angoulême : Le principe reste le même, en cas d’absence d’héritier direct, le trône revient au parent mâle le plus proche. L’hérédité devient une arme politique, on ne peut plus discuter la légitimité dynastique.

Sous les Bourbons : Henri IV inaugure la dynastie des Bourbons grâce à la stricte application de la loi salique : il est l’héritier mâle le plus proche des Valois. Les Lois fondamentales du royaume sont désormais établies, indivisibilité du royaume (on ne partage plus entre héritiers), aînesse masculine (le fils aîné hérite, sinon le plus proche parent mâle), inaliénabilité de la couronne (le roi ne peut ni vendre ni léguer son royaume comme un bien privé), catholicité obligatoire du roi (crucial pour Henri IV qui doit abjurer le protestantisme en 1593). Donc, même si le futur roi est contesté, il est par sa lignée, l’héritier légitime.

Les mariages :

Les mariages royaux sont un outil politique central dans la monarchie française, et leur évolution montre bien comment la royauté est passée d’une logique de puissance familiale (Mérovingiens) à une politique diplomatique internationale (sous les Bourbons).

Sous les Mérovingiens : Les mariages souvent multiples et polygamiques (Clotaire 1er eut jusqu’à quatre épouses en même temps). L’objectif est d’assurer des héritiers et de sceller des alliances internes entre royaumes francs, ou avec les élites locales. Ainsi, Clovis épouse Clotilde, princesse burgonde, ce qui l’aide à légitimer son pouvoir et facilite sa conversion au christianisme. Les reines sont parfois influentes (Brunehaut, Frédégonde), mais le mariage reste une affaire dynastique et guerrière.

Sous les Carolingiens : Les mariages sont plus stratégiques et religieux, le lien avec l’Église devient central. Charlemagne marie ses enfants dans le but de consolider ses alliances avec les royaumes voisins (Lombards, Bavarois, etc.). Le principe de monogamie chrétienne s’impose progressivement. Les reines jouent un rôle plus visible, mais le mariage reste avant tout un outil de consolidation territoriale.

Sous les Capétiens : Les mariages sont utilisés pour asseoir la légitimité fragile de la dynastie au départ. Les reines deviennent souvent des princesses étrangères, permettant d’étendre l’influence. Ainsi, Philippe Auguste épouse Ingeburge de Danemark ; Louis IX (Saint Louis) épouse Marguerite de Provence, alliance stratégique dans le sud. Le mariage se confond avec la logique d’extension du domaine royal (héritages, dots, alliances). C’est l’époque où les rois cherchent surtout à unifier la France féodale.

Sous les Valois Directs : Ces mariages ont été marqués par la Guerre de Cent Ans. Ce sont des alliances et contre-alliances entre France et Angleterre. Charles VII épouse Marie d’Anjou, pour renforcer les alliances internes. Les reines jouent un rôle de médiatrices entre les grandes factions. Le mariage devient aussi un outil de légitimation dynastique après la crise de succession (loi salique excluant les femmes).

Sous les Valois d’Orléans : Louis XII est le seul à illustrer cette branche : ses mariages sont diplomatiques et stratégiques. Il épouse Jeanne de France, puis obtient l’annulation pour épouser Anne de Bretagne, assurant l’union définitive de la Bretagne au royaume. Ici, le mariage devient une arme territoriale pour agrandir le domaine royal. Sa troisième épouse, Marie Tudor permet de consolider ses liens avec l’Angleterre.

Sous les Valois d’Angoulême : Avec François Ier et ses successeurs, les mariages s’ouvrent à l’Europe entière. François Ier marie son fils Henri (futur Henri II) à Catherine de Médicis, grande alliance italienne. Les mariages servent aussi à tenter de régler les guerres de religion. Le mariage d’Henri de Navarre (futur Henri IV) avec Marguerite de Valois (fille d’Henri II et de Catherine de Médicis) devait sceller la paix mais il aboutira au massacre de la Saint-Barthélemy. Les reines étrangères (Catherine de Médicis, Élisabeth d’Autriche, etc.) influencent fortement la politique intérieure.

Sous les Bourbons : Ce sont des mariages résolument internationaux et diplomatiques, visant à équilibrer les forces en Europe. Henri IV épouse Marie de Médicis, alliance italienne et financière. Louis XIII épouse Anne d’Autriche pour un rapprochement avec l’Espagne. Louis XIV épouse Marie-Thérèse d’Autriche, ce qui joue un rôle dans les revendications espagnoles. Sous les Bourbons, le mariage devient un instrument de politique étrangère majeur, parfois au prix de tensions internes. Les reines, souvent étrangères, sont à la fois un lien diplomatique et une source de méfiance (par leur origine).

La fidélité dans les mariages, côté roi :

La fidélité conjugale et politique des rois français a beaucoup varié de l’époque mérovingienne aux Bourbons. Si le mariage royal a toujours été un outil politique, la vie privée des rois montre de fortes différences selon les époques et les dynasties.

Sous les Mérovingiens : Ils pratiquent une forme de polygamie ou de concubinage multiple. Les Mérovingiens avaient généralement une épouse principale, choisie pour des raisons politiques (alliances entre royaumes ou grandes familles). À côté de cette reine officielle, ils entretenaient souvent plusieurs épouses secondaires ou concubines. Ces unions pouvaient être reconnues, mais n’avaient pas toujours le même poids légal que le mariage principal. Cette pratique s’inscrivait dans un contexte encore marqué par des traditions franques et germaniques, où le pouvoir du roi se mesurait aussi à l’importance de sa descendance et de ses alliances. L’Église réprouvait ces unions multiples, mais son influence restait encore limitée au VIᵉ siècle. Progressivement, elle a imposé la monogamie stricte comme norme chrétienne.

Sous les Carolingiens : Les mariages sont chrétiens et monogamiques en principe, mais la fidélité est relative. Les rois ont souvent des concubines en plus de leur épouse officielle. Par exemple, Charlemagne eut plusieurs épouses légitimes (Hildegarde, Fastrade…) mais aussi de nombreuses concubines ; il a eu au moins 18 enfants reconnus. La fidélité conjugale est faible d’autant que le mariage sert surtout à assurer des héritiers et des alliances.

Sous les Capétiens : Avec l’influence grandissante de l’Église, les rois capétiens doivent montrer une image plus vertueuse et chrétienne. Cependant, ils ne sont pas exempts d’infidélités, comme Philippe Ier qui est excommunié après avoir répudié Bertrade de Hollande pour vivre avec Bertrade de Montfort (adultère notoire). Il eut plusieurs épouses et de nombreuses maîtresses. Saint Louis (Louis IX) est une exception notable, très fidèle à Marguerite de Provence, il incarne l’idéal chrétien du roi mari fidèle.

Sous les Valois Directs : La fidélité conjugale est souvent compromise. Les reines servent à sceller des alliances, mais les rois entretiennent des favorites et maîtresses. Charles VI, marié à Isabeau de Bavière, multiplie les aventures mais sa folie contribue à fragiliser son mariage. La première favorite reconnue est Agnès Sorel, maîtresse de Charles VII. La cour devient le lieu où les favorites prennent du pouvoir et influencent la politique.

Sous les Valois d’Orléans : Dynastie d’un seul roi, Louis XII, assez rare parmi les rois, est réputé fidèle et bon mari, surtout avec Anne de Bretagne. Sa réputation est celle d’un roi modeste, pieux et très attaché à son épouse (contrairement à beaucoup de ses prédécesseurs).

On peut dire que sous cette courte branche, la fidélité royale retrouve un certain prestige moral.

Sous les Valois d’Angoulême : C’est l’apogée des maîtresses royales à la cour. François Ier, grand séducteur, multiplie les liaisons, même après son mariage avec Claude de France. Henri II reste proche de sa maîtresse Diane de Poitiers, tout en étant marié à Catherine de Médicis. Charles IX et Henri III suivent la même voie, la fidélité conjugale est rare, les reines sont souvent délaissées mais jouent un rôle politique. Ici, l’infidélité devient institutionnalisée, la place des favorites est reconnue, et leur influence sur les arts et la politique est considérable.

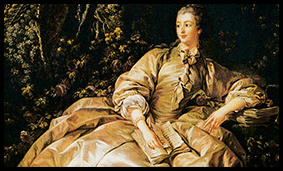

Sous les Bourbons : Henri IV, surnommé le “vert galant”, est l’un des rois les plus infidèles. Marié à Marguerite de Valois puis à Marie de Médicis, il collectionne les maîtresses (Gabrielle d’Estrées, Henriette d’Entragues, etc.). Sa réputation est sulfureuse, mais ses favorites jouent aussi un rôle politique. Louis XIII, contrairement à son père est plus réservé. Marié à Anne d’Autriche, il est souvent décrit comme froid et peu attiré par les femmes, ce qui limite ses infidélités. Mais leur mariage est longtemps stérile, ce qui fragilise leur union. Louis XIV incarne l’apogée du système des favorites. Marié à Marie-Thérèse d’Autriche, il lui est rapidement infidèle. Ses maîtresses (Louise de La Vallière, Madame de Montespan) dominent la cour. La fidélité conjugale est inexistante, mais les maîtresses deviennent des actrices politiques. Louis XV reste célèbre pour ses favorites, dont Madame de Pompadour et Madame du Barry, qui influencent fortement la politique et la culture. Louis XVI, quant à lui, est réputé fidèle à Marie-Antoinette, mais leur intimité est compliquée et longtemps moquée.

La fidélité dans les mariages, côté reines :

On parle souvent des infidélités des rois, mais rarement de celles des reines. Pourtant, leur fidélité (ou leurs écarts) a joué un rôle important dans la perception de la monarchie.

Sous les Mérovingiens : En revanche, chez les Mérovingiens, la polygamie n’était que masculine. Elle concernait uniquement le roi (et parfois les grands aristocrates), jamais les reines ou les femmes de haut rang. Tradition germanique et patriarcale, le roi devait assurer une descendance nombreuse, ce qui renforçait sa dynastie et ses alliances. En revanche, la fidélité était exigée des reines, car la légitimité des héritiers reposait sur la certitude de leur paternité. L’influence de l’Église, même si elle fermait parfois les yeux sur la polygamie royale au VIᵉ siècle (faute de pouvoir l’interdire totalement), imposait déjà une forte condamnation de l’adultère féminin. Les conséquences sociales, pour elles, pouvaient être terrible, une reine ou une épouse infidèle risquait d’être répudiée, humiliée ou même punie (dans certains cas, la peine pouvait être très sévère). Donc, les reines et épouses mérovingiennes n’avaient pas le droit d’avoir plusieurs maris ou amants. La polygamie et la liberté sexuelle étaient un privilège réservé aux rois et non une pratique réciproque.

Sous les Carolingiens : En théorie, les reines doivent être chastes et fidèles, car leur rôle principal est de donner des héritiers légitimes. L’infidélité féminine est beaucoup plus sévèrement condamnée que celle des rois. Elle pouvait entraîner la répudiation, voire la disgrâce totale. Quelques scandales existent. Par exemple, Judith de Bavière, veuve de Louis le Pieux, fut accusée d’avoir eu une liaison avec le comte Bernard de Septimanie, ce qui ternit son image. Dans l’ensemble, les reines carolingiennes sont surveillées et la fidélité est exigée.

Sous les Capétiens : Les reines capétiennes doivent incarner la vertu chrétienne. Les accusations d’infidélité existent, mais sont souvent liées à des luttes politiques. Isabelle d’Aragon, épouse de Philippe III, reste un modèle de fidélité. En revanche, au début du XIVe siècle, éclate le scandale de la tour de Nesle. Les brus de Philippe le Bel (Marguerite, Jeanne et Blanche de Bourgogne) sont accusées d’adultère. Marguerite et Blanche finissent enfermées, Jeanne est acquittée. Ce scandale contribue à la crise dynastique qui mènera à la fin des Capétiens. Globalement, la fidélité est imposée et rigide, mais les scandales d’adultère féminins ont eu un impact politique énorme.

Sous les Valois Directs : Les reines doivent rester fidèles pour garantir la légitimité dynastique. Par exemple, Isabeau de Bavière, épouse de Charles VI, fut accusée (sans preuves certaines) d’infidélité avec Louis d’Orléans, frère du roi. Cette rumeur servit d’arme politique contre elle. En général, les reines restent dans leur rôle traditionnel de vertu et maternité, mais leur fidélité est toujours scrutée.

Sous les Valois d’Orléans : Anne de Bretagne, épouse de Charles VIII puis de Louis XII, incarne la reine fidèle, pieuse et dévouée. Louis XII lui-même était réputé fidèle, ce qui fait de ce couple un rare exemple d’union relativement harmonieuse au sommet de l’État. En revanche, Marie Tudor, qui n’a été mariée que trois mois, n’aurait surement pas fait partie de ces femmes, fidèles.

Sous les Valois d’Angoulême : Les reines de cette branche souffrent beaucoup de l’infidélité de leurs maris. Claude de France, épouse de François Ier, reste fidèle et pieuse, malgré les nombreuses maîtresses du roi. Catherine de Médicis, épouse d’Henri II, dut subir l’omniprésence de Diane de Poitiers, mais resta fidèle. Élisabeth d’Autriche, épouse de Charles IX, et Louise de Lorraine, épouse d’Henri III, restèrent irréprochables malgré des mariages compliqués. Leur fidélité est presque toujours exemplaire, car une reine infidèle aurait entraîné des doutes sur la légitimité des héritiers.

Sous les Bourbons : Marguerite de Valois (épouse d’Henri IV) est une exception. Elle est connue pour ses nombreux amants, elle a publiquement défié les codes de fidélité. Cela a terni son image, même si elle restait une figure intellectuelle et politique. Marie de Médicis, seconde épouse d’Henri IV, reste fidèle, mais son veuvage la rend politiquement instable. Anne d’Autriche (épouse de Louis XIII) est entourée de rumeurs (relation supposée avec Mazarin), mais rien n’a jamais été prouvé. Officiellement, elle reste fidèle. Marie-Thérèse d’Autriche (épouse de Louis XIV) est très pieuse et fidèle, malgré les innombrables infidélités de son mari. Marie Leszczyńska (épouse de Louis XV) est irréprochable, bien que totalement éclipsée par les favorites royales. Marie-Antoinette (épouse de Louis XVI) fut accusée de nombreuses infidélités (notamment avec Axel de Fersen), mais les preuves manquent. La propagande révolutionnaire amplifia ces rumeurs pour la discréditer.

Finalement, l’instabilité de la place de la reine dans la société l’oblige à la fidélité à son époux. Son rôle de procréatrice et sa responsabilité sur la descendance du royaume lui inflige une vie exemplaire.

La vie quotidienne des rois et des reines :

La vie quotidienne des rois et reines de France évolue énormément entre les Mérovingiens et les Bourbons. On passe de chefs guerriers installés dans de modestes palais à des monarques absolus vivant dans la somptuosité de Versailles.

Sous les Mérovingiens : Avant tout, les rois sont des chefs de guerre, campagnes militaires, chevauchées, négociations avec d’autres peuples. Ils vivent dans des palais itinérants (souvent d’anciennes villas romaines). Ils se déplacent beaucoup avec leur cour. Il dirige avec l’appui de grands aristocrates et de l’Église.

Les Reines ont un rôle politique fort (ex. Brunehaut, Frédégonde). Elles administrent des domaines, participent parfois aux intrigues, mariages stratégiques.

Leur quotidien est simple, les repas se composent de viande, céréales, hydromel. Leur entourage est réduit.

Sous les Carolingiens : Les rois carolingiens, à commencer par Charlemagne, sont à la fois chefs politiques, militaires et religieux. Ils se présentent comme les protecteurs de l’Église, d’où leur sacre qui les rapproche du pouvoir divin. Leur mission principale est de faire la guerre pour défendre ou agrandir le royaume, rendre la justice et maintenir l’ordre. Ils n’ont pas de résidence fixe. Les rois vivent en itinérance. On parle de « cour itinérante » : ils se déplacent sans cesse de palais en palais (Aix-la-Chapelle, Compiègne, Ingelheim, etc.), emmenant avec eux une suite de conseillers, de clercs, de serviteurs et de soldats. Leur vie est rythmée par les campagnes militaires au printemps et en été, les assemblées ou « plaids » avec les grands du royaume, les cérémonies religieuses, car leur légitimité repose sur le soutien de l’Église. Le roi carolingien mène une vie simple comparée aux fastes des Bourbons. Les repas sont copieux mais sans raffinement : beaucoup de viande, de vin, de pain, peu de vaisselle de luxe. En privé, le roi est entouré de sa famille, de ses serviteurs et d’érudits (comme Alcuin auprès de Charlemagne).

Les reines ne sont pas couronnées automatiquement, certaines seulement reçoivent une consécration religieuse qui les rapproche d’un rôle quasi sacré. Leur mission principale est de donner des héritiers légitimes, jouer un rôle de médiatrice et de soutien au roi et développer la piété et les œuvres religieuses (fondations d’abbayes, donations à l’Église).

Elles vivent au sein de la cour itinérante, mais passent aussi beaucoup de temps dans les monastères et les domaines royaux. Elles sont entourées d’une maison féminine, dames de compagnie, religieuses, nourrices. Certaines, comme Hildegarde de Vintzgau (épouse de Charlemagne), participent à l’éducation des enfants royaux.

Sous les Capétiens : Les rois vivent encore dans un système de cour itinérante, mais Paris s’affirme peu à peu comme capitale. Ils sont principalement occupés par la justice royale (audiences, arbitrages), la diplomatie et la guerre. Ils pratiquent la chasse, symbole de pouvoir et d’entraînement militaire.

Les reines sont moins influentes qu’aux temps mérovingiens, mais elles gèrent la maison royale et peuvent assurer la régence, comme Blanche de Castille. Les repas sont plus raffinés, mais encore rustiques. Le passe-temps est souvent la broderie.

Sous les Valois Directs : Un quotidien marqué par la guerre de Cent Ans, le roi est souvent en campagnes militaires, avec des déplacements constants entre Paris, la Loire et les places fortes. La vie de cour est itinérante encore héritée du Moyen-Âge. Il n’y a pas de résidence fixe, même si le Louvre et Vincennes commencent à prendre de l’importance. Les devoirs du roi sont de rendre la justice, arbitrer les conflits féodaux, négocier avec l’Angleterre et les princes turbulents.

Les reines doivent assurer la descendance et maintenir l’image sacrée du couple royal. Elles participent parfois à la régence (ex : Isabeau de Bavière, épouse de Charles VI, qui a tenu le pouvoir durant la folie du roi). Leur vie quotidienne mêle piété (fondations religieuses, mécénat) et vie de cour encore assez austère.

Sous les Valois d’Orléans : Le roi Louis XII a une vie plus stable. La cour se fixe davantage dans les châteaux de la Loire (Blois, Amboise). Le Roi, proche de son peuple, est surnommé le « Père du peuple », il se veut un souverain modéré. Ses occupations sont les guerres d’Italie (qu’il mène lui-même), justice royale, réformes administratives.

La première épouse de Louis XII, Jeanne de France était une reine effacée qui ne sera restée reine que 8 mois. En revanche, la reine Anne de Bretagne joue un rôle très fort. Tout d’abord, elle défend les droits de la Bretagne. Elle jouera également un rôle de mécène, patronage artistique (commandes de manuscrits, tapisseries, architecture). Sa vie quotidienne est partagée entre la piété, l’éducation de ses enfants, et la représentation politique (elle apparaît souvent publiquement aux côtés du roi). Quant à sa dernière épouse, Marie Tudor, son rôle n’aura duré que trois mois.

Sous les Valois d’Angoulême : La vie du roi prend un tournant renaissant et fastueux. François Ier incarne l’idéal du prince humaniste, chasse, fêtes, arts, guerres d’Italie. Henri II poursuit une vie de roi guerrier, mais est très influencé par sa favorite, Diane de Poitiers. Charles IX et Henri III vivent une cour où dominent les guerres de Religion et les intrigues. Les lever et coucher deviennent très ritualisés, entourés de grands seigneurs (influence de l’étiquette italienne et bourguignonne). Les repas sont somptueux, avec de nombreuses fêtes, tournois, chasses. Les guerres de Religion réduisent cependant le faste pour Charles IX et Henri III, dont la vie est plus tournée vers la survie politique.

Les reines jouent un rôle politique qui s’affirme davantage. Claude de France (épouse de François Ier), est très pieuse et protectrice des lettres. Catherine de Médicis (épouse d’Henri II) devient un véritable chef politique, elle régente pour ses fils mineurs et arbitre dans les guerres de Religion. Les trois rôles restent le mécénat artistique (châteaux de la Loire, peintures, jardins à l’italienne), la maternité et la diplomatie

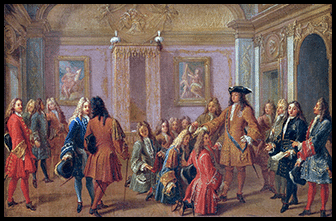

Sous les Bourbons : Avec Henri IV et surtout Louis XIV, on passe à la monarchie absolue. Ils vivent dans des résidences permanentes, Le Louvre, puis Versailles. Le quotidien est ritualisé par le lever, le repas, et le coucher. Tout est spectacle politique (surtout sous Louis XIV). Les activités sont la chasse, la guerre, les cérémonies, les représentations théâtrales et musicales.

Les reines sont plus effacées politiquement (sauf en régence, comme Anne d’Autriche). Elles sont chargées de donner des héritiers et de représenter le prestige de la monarchie. Le luxe extrême s’impose, jardins, fêtes, opéras, bals, mode somptueuse. Les repas sont complétés de mets exotiques (café, chocolat, sucre des colonies).

Enigme

Les guerres :

L’évolution de la guerre entre l’époque des Mérovingiens (Ve-VIIIe siècle) et celle des Bourbons (XVIe-XVIIIe siècle) est un bon miroir des transformations de la société et de l’État. On passe d’une guerre privée, clanique et aristocratique à une guerre de plus en plus centralisée, moderne et nationale.

Sous les Mérovingiens : La guerre est au cœur du pouvoir royal. Les rois francs, comme Clovis et ses descendants, affirment leur autorité par la conquête. L’armée n’est pas permanente : tous les hommes libres doivent combattre lorsque le roi l’ordonne. Les Francs sont surtout des fantassins redoutables, équipés de lances, de haches et d’épées.

Les campagnes visent à agrandir le royaume, soumettre les peuples voisins et accumuler butin et terres. À mesure que la dynastie avance, les guerres deviennent aussi fratricides, les fils de Clovis se disputant le pouvoir, provoquant la fragmentation du royaume franc.

Sous les Carolingiens : La transformation vient de Charlemagne. Il organise de grandes expéditions militaires (contre Saxons, Lombards, Avars, Sarrasins). Son armée est composée de nobles vassaux, de cavaliers lourdement armés et de troupes issues de la féodalité naissante. L’objectif est l’expansion et la défense de l’Empire chrétien. C’est l’apparition de la guerre « sainte » contre les païens. Sous ses descendants, les guerres seront plutôt fratricides.

Sous les Capétiens : C’est le début (Xe-XIIe siècle) de la guerre féodale. Ce sont des guerres très morcelée, avec châteaux, sièges et chevauchées. Le roi lui-même est souvent impuissant face à ses grands vassaux. Les Croisades (XIe-XIIIe siècle) exportent la violence chevaleresque vers l’Orient. La guerre devient aussi un acte religieux.

Sous les Valois Directs : La guerre de Cent Ans (1337-1453) domine tout. C’est une lutte acharnée contre l’Angleterre. Guerre féodale au départ, on retrouve l’ost seigneurial, la chevalerie et les combats de cavalerie lourde. Progressivement, la guerre évolue. A la défaite française à Crécy (1346), c’est la fin de la suprématie de la chevalerie. Puis on voit arriver le développement de l’artillerie (canons) qui donne l’avantage aux Français à partir de Charles VII. Enfin, l’Armée permanente est créée par Charles VII (compagnies d’ordonnance).

Sous les Valois d’Orléans : C’est la reprise des guerres d’Italie (1499-1513), débutée par Charles VIII. Les conflits se modernisent, alliances internationales, artillerie puissante, infanterie suisse redoutable. Débute la guerre diplomatique avec des traités, des ligues et des alliances (Venise, Empire, Espagne). Les guerres deviennent un théâtre européen : France contre Habsbourg et États italiens.

Sous les Valois d’Angoulême : Avec François 1er et Charles Quint débute la rivalité française avec les Habsbourg. C’est le développement d’armées de métier et de la diplomatie des alliances (même avec l’Empire ottoman). Avec les guerres de Religion (1562-1598), un nouvel ennemi arrive et celui-là il est de l’intérieur. Les affrontements entre catholiques et protestants explosent. Les batailles deviennent rangées (Dreux 1562, Jarnac 1569, Moncontour 1569, Coutras 1587), les sièges sont longs et cruels (La Rochelle, Paris 1590). L’infanterie, la cavalerie légère et l’artillerie sont de plus en plus utilisées.

Sous les Bourbons : Henri IV (1589-1610) fait une guerre de reconquête pour imposer son autorité après les guerres de religion. L’armée se discipline. Sous Louis XIII et Louis XIV, c’est la naissance de la monarchie militaire moderne. Les armées sont permanentes, encadrées par des maréchaux et financées par l’État. La guerre devient un instrument de puissance (guerres de Trente Ans, de Hollande, de Succession d’Espagne). Avec Louis XV et Louis XVI, les guerres deviennent européennes et coloniales (Canada, Indes, Amérique). On parle désormais de guerre mondiale avant l’heure. La guerre est désormais nationale et professionnelle, menée par l’État, et non plus privée par les seigneurs.

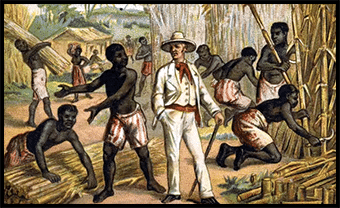

La colonisation :

L’idée de colonisation n’est pas la même entre les Mérovingiens et les Bourbons. Elle évolue énormément en fonction du pouvoir royal, des techniques et du contexte international.

Sous les Mérovingiens : Il n’y a pas de colonisation au sens moderne. L’expansion est surtout continentale. Les Mérovingiens mènent des guerres de conquête contre les Wisigoths, Burgondes, Alamans, Saxons… mais ce sont des annexions de territoires voisins, pas des colonies d’outre-mer. Le royaume s’étend par la guerre et les mariages dynastiques, pas par l’exploration maritime.

Sous les Carolingiens : Quand on parle de colonisation, on pense souvent aux grandes expéditions maritimes de la Renaissance et des Bourbons. Mais sous les Carolingiens (751-987), le mot prend un autre sens. Il ne s’agit pas encore de colonisation outre-mer, mais plutôt d’expansion territoriale, d’occupation, et de mise en valeur de nouvelles terres en Europe.

Sous les Capétiens : Les Capétiens se concentrent sur l’unification du royaume (Île-de-France, Normandie, Champagne, Toulouse, Aquitaine…). Les Croisades débutent à partir de Louis VII et Philippe Auguste. C’est une forme de colonisation religieuse et militaire en Orient (états latins d’Orient, fondés au XIIe siècle). Il n’y a pas de colonisation maritime, mais les ports français commencent à commercer avec la Méditerranée et l’Atlantique.

Sous les Valois Directs : C’est l’époque de la guerre de Cent Ans contre l’Angleterre. La priorité est militaire et territoriale en France, pas maritime. La colonisation extérieure est très limitée. La France est en retrait face aux Portugais et aux Espagnols qui lancent les grandes découvertes. La préoccupation reste la mise en valeur des terres dévastées par la guerre et le repeuplement des régions ruinées (surtout après la peste noire et les conflits).

Sous les Valois d’Orléans : Louis XII se concentre surtout sur les guerres d’Italie (Milan, Naples). Il n’y a pas encore de véritable politique coloniale. Toutefois, c’est une époque où la France commence à regarder vers l’Atlantique, car les découvertes de Christophe Colomb (1492) et des Portugais bouleversent l’équilibre européen. Quelques navigateurs français (Dieppe, Honfleur, Saint-Malo) commencent à pratiquer la pêche sur les côtes de Terre-Neuve et à explorer timidement l’Atlantique nord. Les Valois d’Orléans ne fondent pas de colonies, mais ouvrent la porte aux premières ambitions outre-mer.

Sous les Valois d’Angoulême : C’est la vraie période coloniale des Valois. François Ier cherche à concurrencer l’Espagne et le Portugal. Giovanni da Verrazzano (1524) explore la côte est de l’Amérique du Nord (future New York, Virginie). Jacques Cartier (1534, 1535, 1541) explore le Canada (golfe du Saint-Laurent, fleuve Saint-Laurent, Québec). La « Nouvelle-France » est née. François Ier encourage aussi les corsaires (Jean Ango à Dieppe). Henri II poursuit la politique d’exploration. Les tentatives de colonisation au Brésil par l’expédition de Villegagnon (1555), s’avère un échec face aux Portugais. Le développement de la traite négrière française (Dieppe, Rouen) démarre. Charles IX et Henri III (1560-1589) vivent la période troublée par les guerres de religion. Les projets coloniaux passent au second plan. Cependant, des initiatives existent. La tentative huguenote (1562-1565, expédition de Jean Ribault et Laudonnière), pour que la Floride devienne française est écrasée par les Espagnols. Les corsaires français (La Rochelle, Saint-Malo) continuent à s’aventurer aux Antilles et en Amérique. Sous les Valois-Angoulême, la France passe de l’exploration à de véritables tentatives coloniales, mais toutes échouent face à la supériorité espagnole et portugaise.

Sous les Bourbons : C’est l’époque où la France devient une puissance coloniale majeure. Henri IV et Louis XIII aident à l’installation en Amérique du Nord (Québec fondée par Champlain en 1608), Antilles, comptoirs en Afrique. Avec Louis XIV, la colonisation atteint son apogée. Le développement de la “Nouvelle-France” (Canada, Louisiane), Antilles (Saint-Domingue, Martinique, Guadeloupe), Inde (Pondichéry), Afrique (Sénégal, Madagascar) se met en place. Louis XV et Louis XVI sont en concurrence avec l’Angleterre. C’est l’époque des guerres coloniales (perte du Canada en 1763, guerre d’Amérique en soutien aux insurgés).

Les traités :

L’histoire des traités conclus par les rois français reflète l’évolution de la monarchie, passant d’un pouvoir personnel sur un peuple à une souveraineté territoriale reconnue en Europe.

Sous les Mérovingiens : Ce sont surtout des accords internes de partage du royaume entre les fils du roi, selon le droit salique.

Traité marquant : le partages de 511 et 561 : Division du Regnum Francorum après la mort de Clovis et de Clotaire 1ᵉʳ. Ces partages étaient constants et source de guerres civiles.

Sous les Carolingiens : On observe la division de l’Empire de Charlemagne qui jette les bases des futures nations européennes.

Traité marquant : Le traité de Verdun (843) : Partage de l’Empire entre les trois petits-fils de Charlemagne. Il crée la Francie Occidentale, considérée comme le véritable ancêtre du Royaume de France.

Sous les Capétiens : Ce sont des accords avec les souverains anglais concernant les possessions continentales, reconnaissance des frontières.

Traité marquant : Le traité de Paris (1259), sous Saint Louis : Le roi d’Angleterre, Henri III, renonce à la Normandie, à l’Anjou et au Poitou, mais reste vassal du roi de France pour l’Aquitaine. C’est une étape clé vers la souveraineté territoriale.

Sous les Valois Directs : La dynastie des Valois fait face à la Guerre de Cent Ans et aux grandes rivalités italiennes et Habsbourg. Les traités de cette période oscillent ente de grandes concessions et l’affirmation de la puissance nationale.

Traités marquants : Le traité de Brétigny (1360) est la signature d’un traité désastreux avec l’Angleterre, après la capture de Jean II le Bon, qui cède une large partie du Sud-Ouest en pleine souveraineté. Le traité d’Arras (1435) est une rupture historique entre le roi Charles VII et le duc de Bourgogne. Le duc reconnaît Charles VII comme roi de France et se soustrait à l’alliance anglaise. Ce traité est décisif pour la reconquête finale.

Sous les Valois d’Orléans : Le règne de Louis XII est dominé par les guerres d’Italie. Les traités de cette période sont un reflet direct de sa politique étrangère ambitieuse et complexe, visant à sécuriser ses revendications sur le Duché de Milan et le Royaume de Naples.

Traité marquant : Le traité de Granada, signé le 11 novembre 1500 est un pacte d’alliance militaire entre Louis XII et Ferdinand II d’Aragon. Il prévoit d’agir de concert pour attaquer le royaume de Naples de Frédéric Ier, puis, après la victoire, se partager le royaume à parts égales.

Sous les Valois d’Angoulême : La période est dominée par la rivalité entre François 1er et Charles Quint (Maison de Habsbourg), qui se traduit par des traités de paix dictés par l’issue des batailles.

Traités marquants : Le traité de Madrid (1526), signé après la défaite et la capture de François 1ᵉʳ à Pavie. Le roi est contraint de céder la Bourgogne et de renoncer à l’Italie (il dénoncera le traité dès sa libération) ou encore le traité du Cateau-Cambrésis (1559), sous Henri II qui met fin aux longues Guerres d’Italie. La France renonce définitivement à l’Italie, mais conserve les Trois-Évêchés (Metz, Toul, Verdun), marquant un recentrage sur les frontières de l’Est.

Sous les Bourbons : Sous les Bourbons, les traités sont les instruments d’une politique de grandeur nationale et d’expansion territoriale, faisant de la France la puissance dominante en Europe.

Traités marquants : Le traité de Westphalie (1648) met fin à la Guerre de Trente Ans. La France acquiert définitivement des territoires en Alsace et s’affirme comme l’arbitre politique et religieux de l’Europe, mais également, le traité des Pyrénées (1659) qui met fin à la guerre franco-espagnole. La France acquiert l’Artois et le Roussillon, fixant la frontière définitive avec l’Espagne (les Pyrénées).

L'univers de la noblesse :

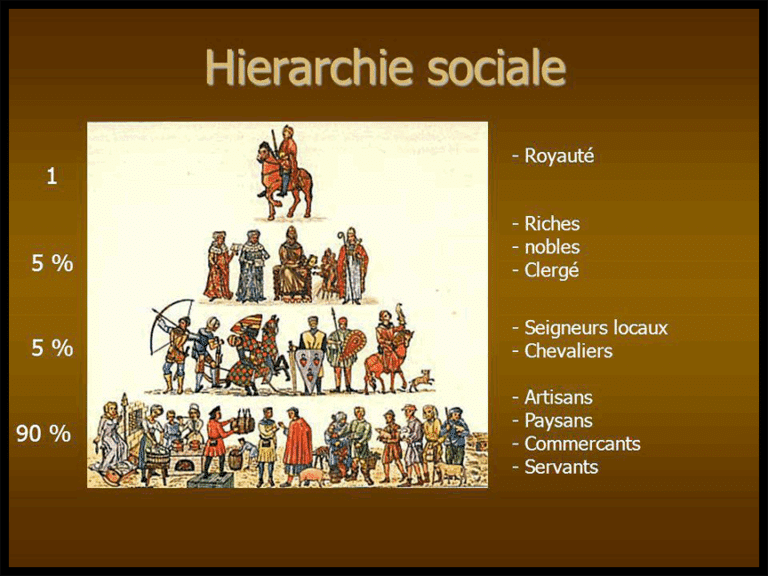

L’évolution de la noblesse entre l’époque des Mérovingiens (Ve-VIIIe siècle) et celle des Bourbons (XVIe-XVIIIe siècle) est un long processus de transformation sociale, politique et culturelle.

Sous les Mérovingiens : L’Origine de la noblesse est surtout issue de l’aristocratie gallo-romaine et des élites franques. Ce sont avant tout, des guerriers et des grands propriétaires terriens. Leur pouvoir repose sur la fidélité personnelle au roi (clientélisme) et sur leurs troupes. Les nobles sont proches du roi, souvent parents ou alliés. Leurs rivalités sont violentes (assassinats, trahisons, guerres privées). Les ducs et comtes mérovingiens exercent à la fois un rôle militaire et administratif dans leur région.

Sous les Carolingiens : Charlemagne structure davantage l’empire. Les comtes et marquis deviennent des fonctionnaires royaux mais tendent à rendre leur charge héréditaire. La noblesse est guerrière mais aussi vassale. C’est le début du système féodal. Beaucoup de nobles fondent des monastères, source de prestige et de pouvoir spirituel.

Sous les Capétiens : C’est la naissance de la féodalité. Les rois capétiens (jusqu’au XIIe siècle) sont faibles face à de puissants seigneurs. Chaque noble est maître dans son château. La noblesse d’épée (guerriers) applique la vassalité structurée (serments, fiefs, hommage). À partir de Philippe Auguste et surtout de Saint Louis, le roi renforce son autorité. Les grands seigneurs sont contraints de reconnaître la supériorité de la couronne. Le noble est d’abord un chevalier, défenseur de la foi et de l’honneur.

Sous les Valois Directs : La noblesse reste avant tout une aristocratie guerrière. Elle domine la cavalerie lourde, mais son prestige est ébranlé par les défaites contre les archers anglais. Les grands seigneurs sont indispensables au roi, mais très turbulents. Beaucoup contestent l’autorité royale (armagnacs contre bourguignons). Le roi doit constamment négocier avec eux. Ils conservent le contrôle des terres et des paysans. La noblesse vit des rentes féodales et de la guerre (rançons, pillages). Elle est donc, puissante, parfois rebelle, et constitue à la fois un soutien militaire et un danger pour la monarchie.

Sous les Valois d’Orléans : La noblesse participe surtout aux guerres d’Italie. Elle y acquiert un goût pour la culture italienne, les arts, l’humanisme. Louis XII essaie de limiter les abus de la noblesse et de pacifier les relations avec le peuple. Les seigneurs restent importants dans les conseils et les charges locales. Elle commence à s’ouvrir à la culture de cour : raffinement, mécénat, alliances prestigieuses. Elle garde son rôle militaire mais se transforme en noblesse de cour, influencée par la Renaissance.

Sous les Valois d’Angoulême : La noblesse reste toujours impliquée dans les guerres d’Italie (François Ier, Henri II). Pendant les guerres de religion, elle se divise en deux camps : la noblesse catholique (ex. ducs de Guise, chefs de la Ligue) et la noblesse protestante (ex. Condé, Coligny). Elle devient chef de partis, capable de lever ses propres armées. François Ier et Henri II renforcent la monarchie, mais la noblesse retrouve une grande autonomie durant les guerres de religion. Certains nobles deviennent presque des « rois en province » (ex. le duc de Guise en Lorraine, le duc de Montmorency en Languedoc). Les nobles de cour participent au rayonnement artistique de la Renaissance. Mais d’autres s’appauvrissent à force de financer leurs troupes. Elle retrouve un immense pouvoir politique et militaire, au point de mettre en danger l’autorité royale.

Sous les Bourbons : Sous Henri IV et Louis XIII, la noblesse participe encore aux guerres de religion, mais le roi cherche à la discipliner. Avec Louis XIV, c’est l’apogée de la monarchie absolue. Le roi « dompte » la noblesse en la fixant à Versailles. Les nobles perdent leur rôle militaire au profit des armées royales. Leur fonction devient honorifique et mondaine. Elle se doit de servir le roi à la cour, d’obtenir des pensions et de briller dans les cérémonies. Sous Louis XV et Louis XVI, elle conserve ses privilèges fiscaux et honorifiques mais apparaît décalée face à une société qui évolue (montée de la bourgeoisie).

Des conseillers influents :

Le rôle des personnages influents autour du roi évolue fortement des Mérovingiens jusqu’aux Bourbons. Cela reflète le passage d’une monarchie fragile et partagée à une monarchie de plus en plus centralisée, jusqu’à l’absolutisme.

Sous les Mérovingiens : Ce sont des personnages issus du milieu religieux ou de grandes familles aristocratiques. Les maires du palais, personnages-clés (comme Pépin de Herstal, Charles Martel) finissent par avoir plus de pouvoir que le roi. Les évêques sont des garants de l’ordre, intermédiaires entre le roi et le peuple (saint Rémi, Grégoire de Tours). Le roi doit composer avec des aristocrates puissants. L’influence repose sur la naissance et la force militaire. On retrouve saint Rémi (baptiseur de Clovis), Grégoire de Tours (historien).

Sous les Carolingiens : Les comtes sont des administrateurs du territoire pour l’empereur, mais qui deviennent vite autonomes. Le roi/empereur s’entoure de clercs et de nobles qui assurent la cohésion d’un empire vaste. Celui qui a le plus marqué cette époque est Alcuin (érudit, conseiller de Charlemagne), grands abbés réformateurs.

Sous les Capétiens : Les grands féodaux, alliés ou rivaux (ducs, comtes) restent indispensables. On passe d’un entourage guerrier à un entourage plus administratif et juridique. L’État royal se centralise, les conseillers deviennent des hommes de loi plus que des grands seigneurs avec Guillaume de Nogaret (homme de loi de Philippe IV), l’abbé Suger (conseiller de Louis VI et Louis VII).

Sous les Valois Directs : Les capitaines et chefs militaires se distinguent sur les champs de bataille, tel Du Guesclin ou Jeanne d’Arc, indispensables pendant la guerre de Cent Ans. Les financiers et juristes jouent un rôle croissant pour trouver de l’argent et organiser le royaume. On retrouve également Étienne Marcel (chef bourgeois parisien), Olivier de Clisson (conseiller), Bureau de la Rivière (conseiller).

Sous les Valois d’Orléans : C’est la transition vers la Renaissance avec une forte influence italienne. Bayard, « chevalier sans peur et sans reproche » se distingue durant cette période.

Sous les Valois d’Angoulême : C’est l’apogée de la culture française, mais avec une crise politique terrible, les guerres de Religion. Comme conseiller et homme d’État, on retrouve Michel de l’Hospital (chancelier), Gaspard de Coligny (chef protestant) et Henri de Guise, dit le balafré (chef de la ligue catholique). C’est la reconnaissance d’hommes de l’art comme Léonard de Vinci, Ronsard ou Montaigne.

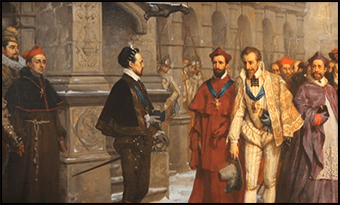

Sous les Bourbons : Période de la monarchie absolue, cette dynastie est marquée par le rayonnement culturel, les grandes guerres européennes et le début de la colonisation moderne. L’entourage devient institutionnalisé. Un roi comme Louis XIV s’appuie sur des ministres et contrôle strictement leurs fonctions. Des hommes d’État ont marqué ce temps, Richelieu (bras droit de Louis XIII), Mazarin (ministre sous Louis XIV jeune), Colbert (ministre de l’Économie et de la marine), Louvois (ministre des Armées).

Petit divertissement :

— Passez donc le premier, Monsieur le Cardinal ! N’est-ce pas vous, le véritable maître ici ? On prétend même que c’est vous, le roi !

Devinant la colère royale, Richelieu saisit un flambeau et, s’inclinant légèrement, répondit avec esprit :

— Sire, si je passe devant Votre Majesté, c’est uniquement pour l’éclairer.

Ce soir-là, le cardinal tenait le flambeau, mais c’était bien le roi qui, pour une fois, tenait la chandelle.

De retour à la cour, Louis XIII l’interrogea :

— « Quel âge avez-vous, monsieur de Bassompierre ? »

— « Cinquante ans, Sire. »

— « J’aurais pourtant cru que vous en aviez plus de soixante. »

— « Sire, je retranche les douze années passées à la Bastille, puisque je n’ai pas eu l’honneur de les consacrer à Votre Majesté. »

— Monseigneur, cet homme m’a dit : « Allez-vous faire foutre ! »

Philippe leva un sourcil, l’air faussement indigné :

— Ma foi, l’abbé est bien impertinent… mais il ne donne pas toujours de mauvais conseils, répondit-il en s’approchant doucement d’elle.

Et, dit-on, le Régent sut alors prouver qu’il avait le sens de l’écoute… et du geste approprié.

Puis il lance :

— Ceux qui m’ont bien servi n’ont qu’à parler !

Et là, c’est la foire : chacun se vante, se flatte et s’invente des exploits. Tous, sauf un : Pierre de Morvilliers, le chancelier, reste muet comme une carpe. Intrigué, le roi lui demande pourquoi.

— Sire, avant de demander de nouveaux bienfaits, il faut mériter ceux qu’on a déjà reçus.

Louis XI, ravi, déclare alors :

— Voilà un homme si riche qu’il n’a besoin de rien !

Les courtisans jubilent… pensant que le chancelier vient de tout perdre.

Mais soudain, le roi reprend, faussement solennel :

— Morvilliers, prenez donc les 10 000 écus. Tout est à vous.

Puis, jetant un regard moqueur à l’assemblée médusée :

— Quant à vous, mes bons amis… gardez vos langues pour une autre fois !

Décédé le 05/10/1285 à Perpignan

(40 ans)

Décédé le 29/11/1314 à Fontainebleau

(46 ans)

Décédé le 05/06/1316 à Vincennes

(26 ans)

Décédé le 03 janvier 1322 à Longchamp

(environ 29 ans)

Décédé le 1er février 1328 à Vincennes

(33 ans)

Roi durement critiqué par les chroniqueurs, « régna grand temps sans rien faire » ou « tenait plus du philosophe que du roi », Charles le bel était soucieux de justice, et plutôt populaire auprès du peuple, sauf lorsqu’il modifia les pratiques financières de la couronne pour augmenter les caisses royales.

Solution Enigme